علمي المقامات العربية

اللحن والإيقاع

{وَإِنْ

كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا

لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا}[الإسراء : 76]

{سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا}[الإسراء : 77]

***

{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ} [فصلت : 26]

{وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ} [الأنفال : 35]

{لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً} [الغاشية : 11]

***

{وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ} [محمد : 30]

******

{وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ}[لقمان : 19]

{وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا}[الإسراء : 64]

{اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا}[فاطر : 43]

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [لقمان :6، 7]

{قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [الأنعام : 151]

{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف : 33]

{وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ} [الشورى : 37]

{الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} [النجم : 32]

*****

{وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ}[الأنعام : 73]

{وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا}[الكهف : 99]

{يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا}[طه : 102]

{فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ}[المؤمنون : 101]

{وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ}[النمل : 87]

{وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ}[يس : 51]

{وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ}[الزمر : 68]

{وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ}[ق : 20]

{فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ}[الحاقة : 13]

{يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا}[النبأ : 18]

{وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ} [الرعد : 31]

{كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ} [الحاقة : 4]

{الْقَارِعَةُ} [القارعة : 1]

{مَا الْقَارِعَةُ} [القارعة : 2]

{وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ} [القارعة : 3]

*****

{يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا} [طه : 108]

*****

{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا} [الفرقان : 32]

{أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} [المزمل : 4]

{اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} [الزمر : 23]

{الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ}[الرعد : 28]

{ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}[الحج : 32]

{وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ} [النمل : 88]

*****

الموسيقى

الموسيقى معناه تأليف الألحان واللفظة يونانية وسمى المطرب ومؤلف الألحان: الموسيقور والموسيقار.

الفصل الأول: في أسامي الآلات وما يتبعها

الأرغانون: آلة لليونانيين والروم تعمل من ثلاثة زقاق كبار من جلود الجواميس يضم بعضها إلى بعض ويركب على رأس الزق الأوسط زق كبير ثم يركب على هذا الزق أنابيب صفر لها ثقب على نسب معلومة يخرج منها أصوات طيبة مطربة مشجية على ما يريد المستعمل.

الشلياق: آلة ذات أوتار لليونانيين والروم تشبه الجنك.

اللور هو الصنج باليونانية.

القيتارة: آلة لهم تشبه الطنبور.

الطنبور الميزاني: هو البغدادي الطويل.

العنق: الرباب معروف لأهل فارس وخراسان.

المعزفة: آلة ذات أوتار لأهل العراق.

المستق: آلة للصين تعمل من أنابيب مركبة واسمها بالفارسية: بيشه مشته.

الناي: المزمار.

السرناي هو الصفارة وكذلك اليراع.

شعيرة المزمار: رأسه الذي يضيق به ويوسع.

الصنج بالفارسية: جنك وهو ذو الأوتار.

قال الخليل: الصنج عند العرب هو الذي يكون في الدفوف يسمع له صوت كالجلجل فأماذو الأوتار فهو دخيل معرب وقيل ذو الأوتار إنما هو الونج.

الشهروذ: آلة محدثة أبدعها حكيم بن أحوص السفدي ببغداد في سنة ثلاثمائة للهجرة.

البربط هو العود والكلمة فارسية وهي بريت أي صدر البط لأن صورته تشبه صدر البط وعنقه.

أوتاد العود الأربعة أغلظها: البم والذي يليه المثلث بفتح الميم وتخفيف اللام على مثال مطلب والذي يلي المثلث المثنى بفتح الميم وتخفيف النون على تقدير: معنى ومغزى والرابع هو الزير وهو أدقها.

الملاوي: التي تلوى بها الأوتار إذا سويت.

الدساتين هي الرباطات التي توضع الأصابع عليها واحدها دستان.

الدستان أيضاً اسم لكل لحن من الألحان المنسوبة إلى باربد.

وأسمى دساتين العود تنسب إلى الأصابع التي توضع عليها فأولها: دستان السبابة ويشد عند تسع الوتر وقد يشد فوقه دستان أيضاً يسمى: الزائد.

ثم يلي دستان السبابة: دستان الوسطى وقد يوضع أوضاعاً مختلفة،

فأولهما يسمى دستان الوسطى القديمة والثاني يسمى: وسطى الفرس والثالث يسمى: دستان وسطى زلزل وزلزل هذا أول من شد الدستان وإليه تنسب بركة زلزل ببغداد.

فأما الوسطى القديمة فشدد دستانها على قريب من الربع مما بين دستان السبابة ودستان البنصر.

ودستان وسطى الفرس على النصف فيما بينهما على التقريب.

ودستان وسطى زلزل على ثلاثة أرباع ما بينهما إلى ما يلي البنصر بالتقريب.

وقد يقتصر من دساتين هذه الوسطيات على واحد وربما يجمع بين اثنين منها.

ثم يلي دستان الوسطى دستان البنصر ويشد على تسع ما بين دستان السبابة وبين المشط.

ثم يلي دستان البنصر: دستان الخنصر ويشضد على ربع الوتر.

مشط العود هو الشبية بالمسطرة التي تشد عليها الأوتار من تحت أنف العود وهو مجمع الأوتار من فوق.

الابريق: اسم لعنق العود بما فيه من الآلات.

عينا العود هم النقبتان اللتان على وجهه.

المضراب هو الذي يضب به الأوتار.

الجس هو نقر الأوتار بالسبابة والإبهام دون المضراب يشبه ذلك بجس العرق.

الخرق: هو مد الوتر ونقيضه الإرخاء.

والحط: نغمة مطلق البم عند نغمة سبابة المثنى على التسوية المشهورة هي سجاحها.

ونغمة سبابة المثنى صياح نغمة مطلق البم.

وكذلك سبابة البم: سجاح وبنصر المثنى صياح وكذلك كل نغمتين على هذا البعد تسمى الثقيلة منهما: سجاحاً والحادة صياحا وتنوب إحداهما عن الأخرى لاتفاقهما.

ويسمى السجاح: الاسجاح.

والصياح الصيحة والاضعاف.

والصحيح السجاح دوبد الاسجاح.

الفصل الثاني: في جوامع الموسيقى

النغمة: صوت غير متغير إلى حدة ولا ثقل مثل مطلق البم أو غيره من الأوتار إذ انقر أو مثل البم وغيره من الأوتار إذا وضعت إصبع على أحد دساتينه ثم نقر.

والنغم للحن بمنزلة الحروف للكلام منه يتركب وإليه ينحل.

البعد: صوت يبتدأ فيه بنغمة ويثنى فيه بنغمة أخرى.

الجمع: جماعة نغمات يؤلف منها لحن.

مراتب حدة الصوت أو ثقله تسمى الطبقات.

والعودان يستويان على طبقة واحدة إذا حركا معا وكذلك غيرهما من المعازف.

البعد ذو الكل ويسمى أيضاً: الذي بالكل هو الذي من مطلق البم إلى سبابة المثنى في العود والذي من سبابة البم إلى بنصر المثنى وكذلك ما بين كل نغمتين إحداهما سجاح والأخرى صياح.

وهو في الوتر الواحد إذا نقر مطلقاً: سجاح وإذا زم على نصفه ثم نقر فهو صياح لذلك المطلق.

والبعد ذو الخمس ويسمى أيضاً الذي بالخمسة هو مثل ما بين مطلق البم إلى سبابة المثلث وفي الوتر الواحد إذا نقر مطلقاً ومزموماً على ثلاثة.

والبعد ذو الأربع ويسمى أيضاً: الذي بالأربعة هو ما بين مطلق البم إلى خنصره وهو ربع الوتر أعني إذا نقر مطلقاً ثم زم عند ربعه ونقر فإن ما بين النغمتين هو البعد ذو الأربع وإنما سمي ذا أربع لأن فيه أربع نغمات وهي نغمة المطلق ونغمة السبابة ونغمة البنصر ونغمة الخنصر لأنه لا يجتمع فيه أصل لحن نغمتا الوسطى والبنصر.

وسمي البعد ذو الخمس بذلك لأن فيه خمس نغمات الأربع المذكورة وسبابة المثلث.

أما نغمة مطلق المثلث فإنها ونغمة خنصر البم واحدة لأن العود هكذا يسوى.

البعد الطنيني والمدة والعودة: هو ما بين المطلق والسبابة وهو يفصل تسع الوتر وكذلك ما بين السبابة والبنصر.

والفضلة والبقية هي ما بين البنصر والخنصر أو ما بين السبابة والوسطى أو ما بين السبابة ووسطى الفرس وهو نصف المدة بالتقريب.

الإرخاء هو نصف الفضلة بالتقريب.

الاجناس ثلاثة:

أحدها: الطنين ويسمى: القوي والمقوي وهو أن يقسم البعد ذو الأربع بمدة ومدة ونصف مدة مثل نغمة المطلق ثم السبابة ثم البنصر ثم الخنصر.

الجنس الثاني: اللوى والملون وهو أن يقسم البعد ذو الأربع بنصف مدة ونصف مدة وثلث مدة وثلاثة أنصاف مدة.

والجنس الثالث ويسمى التأليفي والناظم والراسم وهو أن يقسم البعد ذو الأربع بربع مدة وربع مدة ومدتين فالأول أفحلها يحرك النفس إلى النجدة وشدة الانبساط والجطرب ويسمى: الرجلي.

بين الانقباض ويحركها للكرم والحرية والجراءة. ويسمى: الخنثوي.

والثالث يولد الشجا والحزن وانقباض النفس ويسمى: النسوي.

النغم التي في ضعف ذي الكل المطلق الذي هو من مطلق البم في العود إلى دستان بنصر وترخامس يعلق فيه تحت الزير على تسوية سائر أوتاره وهي خمس عشرة نغمات.

أولاها وهي مطلق البم تسمى: ثقيلة المفروضات.

والثانية: ثقيلة الريسات ثم واسطة الريسات ثم حادة الريسات ثم ثقيلة الأوساط ثم واسطة الأوساط ثم حادة الأوساط ثم الوسطى ثم فاصلة الوسطى ثم ثقيلة المنفصلات ثم واسطة المنفصلات ثم حادة المنفصلات ثم ثقيلة الحادات ثم واسطة الحادات ثم حادة الحادات.

الفصل الثالث: في الايقاعات المستعملة

الإيقاع هو النقلة على النغم في أزمنة محدودة المقادير.

والنسب: أصناف وأنواع.

الإيقاعات العربية أولها: الهزج وهو الذي تتوالى نقراته نقرة نقرة وهذا رسمه تن تن تن تن تن تن تن.

والثاني: خفيف الرمل وهو الذي تتوالى نقراته نقرتين نقرتين خفيفتين وهذا رسمه: تن تن, تن تن, تن تن, تن تن.

الثالث: الرمل ويسمى: ثقيل الرمل وهو الذي إيقاعه نقرة واحدة ثقيلة ثم اثنتان خفيفتان وهذا رسمه تن, تن تن, تن, تن تن تن, تن تن, تن.

والخامس: خفيف الثقيل الثاني ويسمى الماخوري وهو نقرتان خفيفتان ثم واحدة ثقيلة وهذا رسمه: تن تن, تن تن تن, تن.

السادس: الثقيل الأول وهو ثلاث نقرات متوالية ثقال ورسمه: تن تن تن, تن تن تن.

والسابع: خفيف الثقيل الأول وهو ثلاث نقرات متوالية أخذ من نقرات الثقيل الأول وهذا رسمه: تن تن تن تن تن تن.

المصطلحات الموسيقية

مصطلحات الموسيقا العربية القديمة

1- بعد البقية: هو أصغر الألحان اللحنية، ومسافته كل وثلاثة عشر جزءا من مئتين وثلاثة وأربعين 256/243.

2- بعد المجنب: ونسبته كل وتسع كل 10/9 إذا كان كبيرا، وجزء من خمسة عشر جزءا من كل 16/15 إذا كان صغيرا.

3- البعد الطنيني: هو حبس تسع الوتر واهتزاز ثمانية، اتساعه ونسبته كل وثمن كل 9/8.

4- بعد ذي الربع: ونسبته كل وثلث كل وهو حبس الوتر واهتزاز ثلاثة أرباعه 4/3، وسمي بذي الأربع لاحتوائه على أربع نغمات محيطة بثلاثة أبعاد في أكثر الأحيان، ويسمى عند الافرنج (تتراكورد) .

5- بعد ذي الخمس: ونسبته كل ونصف كل 3/2 وهو حبس ثلث الوتر واهتزاز ثلثيه، وسمي بذي الخمس لاحتوائه في أكثر الأحيان على خمس نغمات محيطة بأربعة أبعاد، ويسمى عند الإفرنج (بنتراكورد) .

6- بعد ذي الكل: هو الديوان الموسيقي (الأوكتاف) ونسبته نسبة الضعف 2/1 ويتكون من بعد ذي الأربع وبعد طنيني يسمى (الفاصلة) ، أو من بعد ذي الأربع وذي الخمس، وهو حبس نصف الوتر واهتزاز نصفه الآخر.

7- بعد ذي الكل والأربع: ونسبته نسبة الضعف والثلثين 8/3 وهو حبس ثلاثة أخماس الوتر واهتزاز خمسيه، ويتألف من بعد ذي الكل وذي الأربع.

8- بعد ذي الكل والخمس: ونسبته ثلاثة الأمثال 3/1 وهو حبس ثلثي الوتر واهتزاز ثلثه الآخر، ويتألف من بعد ذي الكل وبعد ذي الخمس.

9- بعد ذي الكل مرتين وهو ديوانان موسيقيان، ونسبته نسبة أربعة الأمثال 4/1، وهو حبس ثلاثة أرباع الوتر واهتزاز ربعه الآخر.

10- بعد ذي الكل ثلاث مرات: وهو ثلاثة دواوين موسيقية، ونسبته نسبة ثمانية الأمثال 8/1 وهو حبس سبعة أثمان الوتر واهتزاز ثمنه الآخر.

11- بزرك: كلمة فارسية معناها (الكبير) ، وهي في الموسيقا العربية اسم نغمة في المنطقة الحادة، تسمع من العود بالإصبع البنصر على الوتر الخامس، وهي صياح النغمة المسماة في الطبقة الوسطى (سيكاه) ، وتطلق (بزرك) أيضا على هيئة لحنية لجماعة أنغام مؤلفة تأليفا معينا، فيما يسميه أهل الصناعة مقام (بزرك) وهو اسم آخر لطريقة مقام (الماهور) .

12- بوسلك: وتسمى هنا (أبو سلمك، والسلمك) ، وهي تسمية اصطلاحية في الموسيقا لنغمة في الطبقة الوسطى تسمع من آلة العود فيما بين سبابة الوتر الثالث المسمى (دوكا) ، وبين نغمة وسطاه، ويسمى أيضا باسم (بوسلك) هيئة لحنية تسمى (مقام بوسلك) في المنطقة الوسطى، مؤسسة على نغمة (دوكاه) ، يستعمل فيها من الأجناس اللحنية الجنس ذو الأربعة المسمى (جنس بوسلك) وهو القوي الأرخى غير المتتالي، الذي يرتب فيه أصغر الأبعاد الثلاثة وسطا، وقد تسمى هذه الهيئة اللخنّية بمقام عشاق.

13- حجاز: اصطلاح في الموسيقا العربية، يطلق على النغمة الرابعة الزائدة قليلا بمقدار، بعد إرخاء مما يلي النغمة الرابعة الأساسية المسمى (جهار كاه) ، وتؤخذ على العود بالإصبع البنصر على الوتر الثالث، ويسمى

باسم حجاز أو حجازي هيئة نغم في المنطقة الوسطى تؤسس على النغمة الأساسية (دوكاه) وهي نغمة مطلق الوتر الثالث في العود.

14- الحسيني: اصطلاح في الموسيقا العربية يطلق على النغمة التي تسمع من سبابة الوتر الرابع في العود، وهو (وتر النواة) ، وسجاح هذه النغمة، أي نظيرتها بالقوة الأثقل هي نغمة (عشيران) ، وتسمع من مطلق الوتر الثاني المسمى وتر (العشيران) وتسمى باسم (حسيني) أيضا، هيئة لحنية لجماعة نغم تعرف (بمقام الحسيني) ، وتميز عند الإجراء باستعمال نغم الجنس القوي المرتكز على نغمة الحسيني، ثم تستقر على نغمة (دوكاه) التي هي مطلق الوتر الثالث في العود، ونغمة حسيني إذا لم تكن صياح مطلق وتر العشيران، فتحولت قليلا إلى جهة الثقل، فإنّها تسمى باسم آخر فهي تارة باسم (شورى) وتارة باسم (حصار) وهذه تسمع من العود قريبا من الأنف على وتر النواة.

15- الدستان: جمعها دساتين ودستانات، كلمة فارسية معناها اليدان، واصطلاحا: موضع أصابع اليد على العود.

16- الراست: كلمة فارسية بمعنى مستقيم، تطلق اصطلاحا على هيئة لحنية لجماعة النغم الأساسية في الموسيقا العربية، التي تعرف بالجماعة المستقيمة، واصطلاحا راست، ويسمى بهذا الاسم أيضا نغمة أساس الجمع المسمّاة (يكاه) ، وكذلك الجنس الأساسي ذو الأربع، وهو من أصناف الجنس القوي المتصل المسمى اصطلاحا (جنس الراست) .

17- راهوي: يستعمل اصطلاحا في الموسيقا العربية على هيئة لحنية تؤخذ من جماعة نغم، تستقر على درجة (الراست) فيما يسمونه (مقام راهوي) ، أو

(رهاوي) ، واستعمال المحدثين لهذا النغم يشبه (مقام الراست) وأما المتوسطون فكانوا يطلقون اسم (راهوي) على ترتيب جماعة أخرى غير التي يستعملها المحدثون.

18- الشهرناز (وجاء باسم الشهناز) : وهو اسم فارسي، معناه (مدينة الدلع) ، ويطلق اصطلاحا في الموسيقا العربية علي هيئة لحنية مركبة تبدأ من المنطقة الحادة بجنس الراست في الكردن، ثم بجنس الراست على النواه، على أن تجعل النغمة المسماة حسيني ظهيرا لجنس الراست النواه، ثم يختم بجنس البيات مؤسسا على الحسيني، وهو الجنس القوي غير المتتالي.

19- عراق: اصطلاح في الموسيقا العربية، تسمى به نغمة في المنطقة الثقيلة، تسمع في العود من مجنب سبابة الوتر الثاني المسمى وتر العشيران، ويختلف تحديد هذه النغمة باختلاف تسوية نغمة مطلق وتر العشيران، ونغمة صياحها بالقوة في المنطقة الوسطى، تسمى (أوج) ، ويسمى أيضا باسم (عراق) هيئة اللحن الذي يستقر على هذه النغمة المسمى باسم (العراق) ، والجنس المميز للحن هذه الجماعة هو القوي المتصل الأشد غير المنتظم.

20- عشاق: اسم آخر لهيئة اللحن المسمى في الموسيقا العربية مقام (بوسلك) الذي يستقر في المنطقة الوسطى على نغمة (دوكاه) ، وهي نغمة مطلق الوتر الثالث في العود، وقد يسمى هذا باسم مقام (عشاق مصري) ، تمييزا له عن المقام المشهور باسم (عشاق تركي) الذي يشبه مقام البيات.

21- الماخوري: ضرب من الإيقاعات الموسيقية العربية التي اشتهرت قديما، كان أهل الصناعة وقتذاك يعدونه هو بعينه (إيقاع خفيف الثقيل الثاني) ، واسم

الماخوري مشتق عن تمخير الإيقاع، ليكون وسطا بين الحثيث من الإيقاعات والخفيف.

22- محصور، أو محصور بالبنصر: اصطلاح موسيقي عند العرب المتوسطين، يطلق على هيئة ترتيب نغم الجنس الذي يستقر على نغمة بنصر الوتر ببعد بقية، وأما المشهور في تجنيس الأغاني في هذا الجنس، فهو مذهب إسحاق الموصلي.

23- المحمول: اصطلاح في الموسيقا عند العرب المتوسطين، لتعريف نغم الجنس الذي يستقر على دستان الوسطى في العود، والأرجح أنهم يعنون الوسطى الفارسية أو مجنب الوسطى، فيشبه ما هو محمول بالوسطى بين السبابة والبنصر، وأما التعريف المشهور الذي يقابله عند القدماء على مذهب إسحاق الموصلي فهو مطلق في مجرى البنصر.

24- المزموم: تجنيس من مصطلحات الأغاني، كان العرب المتوسطون يستعملونه لنغم الجنس الذي يستقر على نغمة سبابة الوتر في العود، مسبوقة بنغمة مجنب الوسطى، أو يستقر على نغمة مطلق الوتر مسبوقة بنغمة مجنبة.

25- المطلق: اصطلاح في تجنيسات الأغاني عند العرب على مذهب إسحاق الموصلي، وهو أن للغناء مجريين في كل طبقة أحدهما منسوب إلى الوسطى والآخر منسوب إلى البنصر، فأيهما جعلت المجرى كانت الطبقة منسوبة إليه.

26- المجنب: أنواع، مجنب السبابة، مجنب الوتر، مجنب الوسطى، وهو تعريف عربي قديم، وهو اسم دستان من دساتين العود تستخرج منه النغمة التي هي أقرب ثقلا إلى نغمة دستان السبابة.

27- النوا (النوى) : اصطلاح يطلق على الوتر الرابع في العود، ويسمى أيضا (نواة) ، وكذلك تسمى نغمة مطلقة، وهي الخامسة التامة في ترتيب النغمات الأساسية في المنطقة المتوسطة صعودا من الأولى المسماة (يكاه) أو (راست) ، وتسمى باسم (نوا) أيضا هيئة لحنية لجماعة نغم تستقر على النغمة المسماة (دوكاه) فيما يعرف باسم (مقام نوا) ، وهو من المقامات المركبة من حجاز النوا عند الاستهلال إلى المنطقة الحادة، وجنس الراست محولا على (الدوكاه) ثم التسليم بجنس البيات.

28- الهزج: في الموسيقا العربية، الإيقاع الموصل ذو الزمان الواحد المتساوي بين كل نقرتين متواليتين.

أوتار العود وما يتعلق بها:

1- الاصطحاب: تسوية الأوتار (أي نصبها) .

2- الاصطحاب المعهود: مصاحبة مطلق كل وتر من مطلقات جميع أوتار العود، مع ما في جنبه على نسبة ذي الأربع ويسمى (شد أصل) .

3- الاصطحاب غير المعهود: وهو مصاحبة كل وتر من مطلقات الأوتار مع ما في جنبه على غير ذي الأربع ويسمى (شد غير أصل) .

4- مطلق الوتر: العزف على الوتر بدون جس.

5- البم: اسم الوتر الأعلى من العود. وبم: كلمة فارسية معناها الغليظ.

6- المثلث: (على وزن مطلب) اسم الوتر الثاني من الأعلى.

7- المثنى: (على وزن معنى) اسم الوتر الثالث من الأعلى.

8- الزير: اسم الوتر الأول من الأسفل. وزير: كلمة فارسية مناها أسفل.

9- ثقل النغمة: قرار النغمة.

10- حدة النغمة: جواب النغمة.

11- أرقام الكسور الاعتيادية المستعملة في نسب الأبعاد: الرقم المقامي يمثل طول الوتر، والرقم البسطي يمثل طول الوتر المهتز، والعدد الفارق بينهما يمثل طول الوتر المحبوس، فمثلا: 4/3 ويطلق عليه كل وثلث كل، لأن الأربعة هي كل الثلاثة وثلثها، فالأربعة تمثل طول الوتر بصورة عامة، الثلاثة تمثل طول الوتر المهتز، والفارق بينهما وهو العدد واحد من الأربعة طول الوتر المحبوس، وهو ربع الأربعة، أي ربع الوتر. وقد استعمل بعض القدماء ومنهم اللاذقي (صاحب الرسالة الفتحية في الموسيقا) الأنغام بواسطة الحروف الأبجدية، فالحروف العشرة الأبجدية الأولى وهي (أب ج د هـ وز ح ط ي) ، وإضافة الحرف العاشر الذي هو الياء إلى الحروف التسعة الباقية فتكون (يا يب يج يد يه يو يز يح يط) . ثم بإضافة الحروف التسعة إلى حرف الكاف الذي رقمه عشرون، وهكذا بإضافة الحروف تسعة إلى الحروف ذات الأرقام العشرية، فاللام ثلاثون، والميم أربعون والنون خمسون.

أسماء النوتات العربية وما يقابلها في النوتات العالمية التي استعملها اللاذقي في كتاب الرسالة الفتحية

رموز نغمات اللاذقي/ رموز النوتة العربية/ ما يقابلها من رموز النوتة العالمية

1- أ/ عشيران/ لا

2- ب/ عشيران عجم/ سي بيمول

3- ج/ عراق (+) / سي كاربيمول (+)

4- د/ كواشت/ سي

5- هـ/ رست/ دو

6- و/ زير كولاه (-) / دوديز (-)

7- ز/ زير كولاه/ دوديز

8- ح/ دوكاه/ ره

9- ط/ كوردي/ مي بيمول

10- ي/ سيكاه (+) / مي (-)

11- يا/ بوسليك/ مي

12- يب/ نيم حجاز/ فاكار ديز

13- يج/ حجاز/ فاديز

14- يد/ حجاز (+) / فاديز (+)

15- يه/ نوى/ صول

16- يو/ حصار/ لا بيمول

17- يز/ تك حصار/ لا كار بيمول (+)

18- يح/ حسيني/ لا

19- يط/ عجم/ سي بيمول

20- ك/ أوج (+) / سي كاربيمول (+)

21- كا/ ماهور/ سي

22- كب/ كردان/ دو

23- كج/ شهناز (-) / دوديز (-)

24- كد/ شهناز/ دوديز

25- كه/ محيّر/ ره

26- كو/ سنبلة/ مي بيمول

27- كز/ بزرك (+) / مي (-)

28- كح/ جواب بوسيلك/ مي

29- كط/ جواب نيم حجاز/ فاكارديز

30- ل/ جواب حجاز/ فاديز

31- لا/ جواب تك حجاز (-) / فاديز (+)

32- لب/ سهم/ صول

33- لج/ جواب حصار/ لا بيمول

34- لد/ جواب تك حصار (+) / لاكار بيمول (+)

35- له/ جواب حسيني/ لا

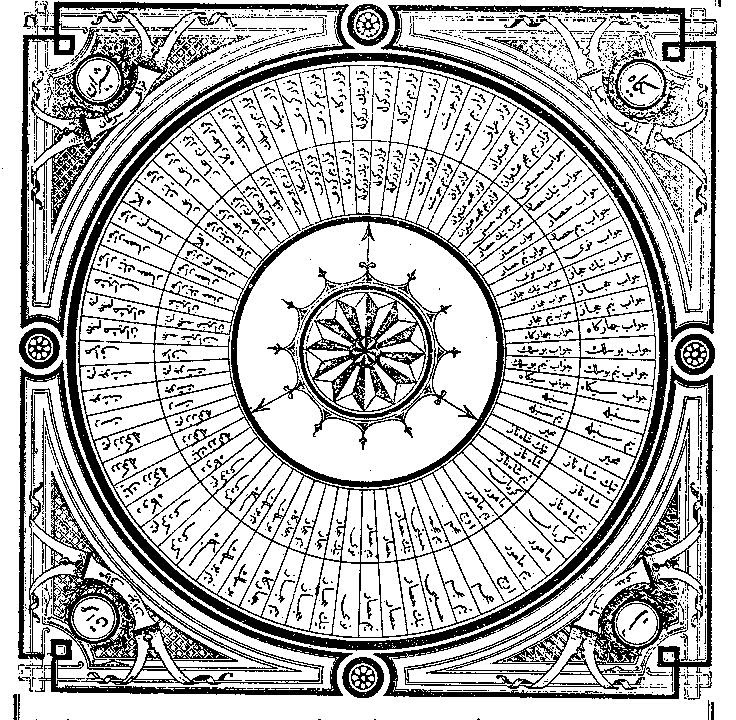

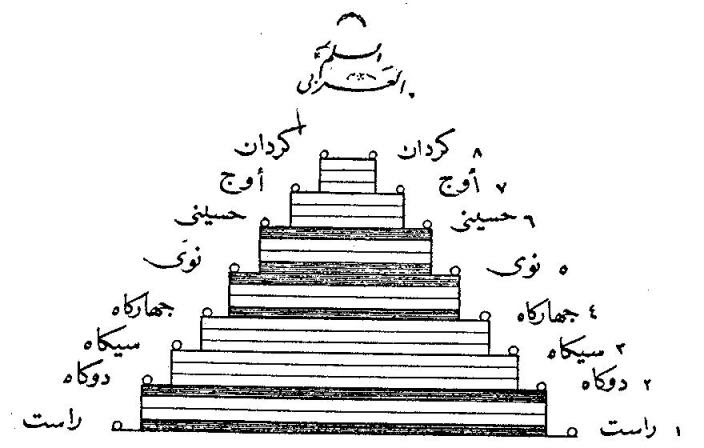

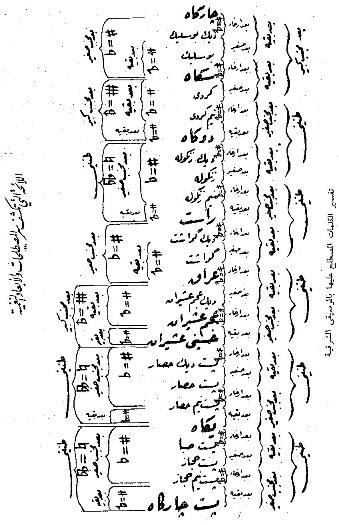

الدوائر النغمية المشهورة ولكل دائرة لها نغماتها المعروفة لدى الموسيقيين وهي اثنتا عشرة دائرة هي:

عشاق، نوى، بوسليك، راست، عراق، أصفهان، زاير افكند، بزرك، زنكولة، راهوي، حسيني، حجازي.

ومن المصطلحات التي ترد في الكتاب وأكثرها من أصول فارسية:

كان القدماء يسمون بعض الألحان المشهورة في زمانهم مقاما، وبعضها أوازه وبعضها شعبة:

المقام: كان المقام يسمى بأسماء الأصابع والدساتين والطرائق، ثم أطلق عليه شد أو دور، ثم أطلق عليه اسم مقام، وأول من ذكر اسم (مقام) هو قطب الدين محمود بن مسعود بن مصلح الشيرازي (ت 710 هـ) في كتابه (درة التاج لغرة الديباج) .

الأواز: أصل كلمة (أوازه) فارسية معناها الصوت، أو جماعة نغم محددة، ويعني جلبة أو شهرة، واصطلاحا: هو ما يتفرع من مقامين، قال بدر الدين الأربلي (ت 755 هـ) :

وفرّعوا من كلّ شدّين نغم ... سمّوه أوازا فبعض قد رسم

ويتفرع من الأواز ستة أنغام:

الأول: كوشت، وهو عشر نغمات مشتملة على تسعة أبعاد.

الثاني: نوروز، ونوروز اسم فارسي معناه (اليوم الجديد) ، وهو اسم لمقام خاص يستقر على درجة العجم، والنوروز عندهم على نوعين، أحدهما ما يكون

أربع نغمات مشتملة على ثلاثة أبعاد، ويسمى هذا بنوروز أصل صغير ونغمته بالنوتة الحديثة (ره دو سي) ، وثانيهما ما يكون سبع نغمات مشتملة على ستة أبعاد، ويسمى هذا بنوروز كبير.

الثالث: سلمك، وهو إحدى عشرة نغمة مشتملة على عشرة أبعاد، وسلمك اسم فارسي، وهو سلم لطريقة مقام الراست.

الرابع: كردانية، وهو ثماني نغمات مشتملة على سبعة أبعاد.

الخامس: مايه، وهو أربع نغمات مشتملة على ثلاثة أبعاد، ومائة كلمة فارسية معناها (الخميرة) .

السادس: شهناز، وهو سبع نغمات مشتملة على ستة أبعاد، وشهناز: كلمة فارسية مؤلفة من كلمتين، شاه: معناها الملك، وناز: معناها المدلل. ويكون المعنى: (الملك المدلل) .

الشعبة: هيئة انتقالية على نغمات المقام على وجه مخصوص، وسميت شعبة لتشعبها من المقام، وهي أربع وعشرون:

الشعبة الأولى: دوكاه، وهي كل نغمتين مشتملتين على بعد طنيني، ودوكاه:

كلمة فارسية مركبة من كلمتين: دو بمعنى اثنين وكاه بمعنى مقام أي المقام الثاني، وهكذا بقية المقامات السيكاه والجهاركاه والبنجكاه بمعنى المقام الثالث والرابع والخامس وهكذا.

الشعبة الثانية: سه كاه، وهي ثلاث نغمات مشتملة على بعد طنيني في الأثقل ومجنب في الأحد.

الشعبة الثالثة: جاركاه، وهو قسم رابع من الأقسام السبعة (أي أقسام الطبقة

الثانية) المستعملة من الأحد، فيكون أربع نغمات محيطة بثلاثة أبعاد، ويسمى هذا بجاركاه ذي الأربع أيضا.

الشعبة الرابعة وهي على نوعين:

أحدهما بنجكاه أصل، وهو قسم رابع لذي الخمس (أي القسم الرابع من الطبقة الثانية) فيكون خمس نغمات محيطة بأربعة أبعاد.

وثانيهما: بنجاكاه زايد، وهو قسم ثامن لذي الخمس، فيكون ست نغمات محيطة بأربعة أبعاد.

الشعبة الخامسة: عشيرا، وهو ست نغمات مشتملة على خمسة أبعاد، ويصدق عليه أنه حسيني محطه يكاه.

الشعبة السادسة: نوروز عرب، وهو ست نغمات مشتملة على خمسة أبعاد.

الشعبة السابعة: ماهور (وما هور كلمة فارسية معناها الهلال) ، وهي على نوعين: أحدهما ما هور صغير، وهو قسم أخير من أقسام الطبقة الثانية (أي القسم الثالث عشر من أقسام الطبقة الثانية) ، فيكون هو خمس نغمات مشتملة على أربعة أبعاد.

وثانيهما: ماهور كبير، وهو ثماني نغمات مشتملة على سبعة أبعاد.

الشعبة الثامنة: نوروز خارا، وهو ست نغمات مشتملة على خمسة أبعاد.

الشعبة التاسعة: نوروز بياني، وهو خمس نغمات.

الشعبة العاشرة: حصار، وهو ثماني نغمات محيطة بسبعة أبعاد.

الشعبة الحادية عشرة: نهفت (نهفت كلمة فارسية معناها الخفي المستور) ، وهو ثماني نغمات مشتملة على سبعة أبعاد.

الشعبة الثانية عشرة: عزال، وهو قسم سادس من أقسام ذي الخمس، فيكون هو خمس نغمات مشتملة على أربعة أبعاد، وهو حجازي عند القدماء مع بعد طنيني في الأحد، فيصدق عليه أنه دوكاه محطة حجازي.

الشعبة الثالثة عشرة: أوج (أوج معناه الأعلى، وبالفارسي (أويج) والأوج نغمة من نغمات السلم الموسيقي الشرقي وهو جواب نغمة العراق) وهو ثماني نغمات مشتملة على سبعة أبعاد.

الشعبة الرابعة عشرة: نيريز (نيريز مقام من المقامات الشرقية التي تستقر على درجة الرست) وهو على نوعين:

أحدهما نيريز صغير: وهو القسم الثاني عشر من أقسام ذي الخمس، فيكون خمس نغمات مشتملة على أربعة أبعاد، فيصدق عليه أنه حجازي عند القدماء محطه يكاه.

وثانيهما: نيريز كبير، وهو ثماني نغمات محيطة بسبعة أبعاد.

الشعبة الخامسة عشرة: مبرقع، وهو كل نغمتين مشتملتين على بعد مجنب.

الشعبة السادسة عشرة: ركب، وهو ثلاث نغمات مشتملة على بعدين مجنبين.

الشعبة السابعة عشرة: صبا (الصبا مقام من المقامات الشرقية التي تستقر على درجة الدوكاه، ونغماته: ماهوران بوسليك شهنازا محير كردان عجم حسيني صبا جهاركاه سيكاه دوكاه صعودا) وهو خمس نغمات مشتملة على أربعة أبعاد.

الشبة الثامنة عشرة: همايون، وهو سبع نغمات محيطة بستة أبعاد.

الشعبة التاسعة عشرة: زوالي وهو سيكاه بشرط أن يضاف إلى أحده بعد الإرخاء وهو بعد ربع الطنيني.

الشعبة العشرون: أصفهانك (والأصفهانك مقام من المقامات الشرقية التي تستقر على درجة الدوكاه) ، وهو خمس نغمات مشتملة على أربعة أبعاد.

الشعبة الحادية والعشرون: بستة نكار (البسته نكار مقام من المقامات الشرقية التي تستقر على درجة العراق، ونغماته: (شهناز أو محير كردان عجم حسيني صبا جهاركاه سيكاه دوكاه رست عراق صعودا) وهو ثماني نغمات مشتملة على سبعة أبعاد.

الشعبة الثانية والعشرون: نهاوند (النهاوند مقام من المقامات الشرقية التي تستقر على درجة الرست، وسلمه: كردان نيم ماهرو حصار نوى جهاركاه كردي دوكاه رست صعودا) وهو ثماني نغمات مشتملة على سبعة أبعاد.

الثالثة والعشرون: خوزي، وهو ست نغمات مشتملة على خمسة أبعاد.

الشعبة الرابعة والعشرون: محيّر (المحير درجة من درجات السلم الموسيقي الشرقي وهو جواب الدوكاه، وسلمه: محير كردان أوج حسيني نوى جهاركاه سيكاه دوكاه صعودا) ، وهو ثماني نغمات مشتملة على سبعة أبعاد.

المقامات وصلتها بالأبراج وتأثيراتها:

المقامات:

الأول: راست، وهو منسوب إلى برج الحمل فطبيعته ناري (راست كلمة فارسية معناها: المستقيم، واصطلاحا: هو السلم الموسيقي الطبيعي للموسيقا الشرقية) .

الثاني: عراق وهو منسوب إلى الثور فطبيعته ترابي، وهو ثلاث نغمات مشتملة على المجنب في الأثقل، والطنيني من الأحد إلى الأثقل.

الثالث: أصفهان وهو منسوب إلى الجوزاء فطبيعته هوائي.

الرابع: زير افكند (زير افكند جملة فارسية معناها: لأن يسقط) ويقال له عند بعضهم كوجاك (كوجاك: كلمة فارسية تركية معناها: صغير) وأرباب الموشح (الموشح أحد الفنون الشعرية السبعة التي هي: الشعر والموشح والمواليا والزجل والدوبيت والقوما والكان كان) يقولونه محبة الأنغام، وهو منسوب إلى السرطان فطبيعته مائي.

الخامس: برزك

السادس: زنكولة (زنكولة: كلمة فارسية معناها: جرس صغير) وهو منسوب إلى السنبلة، فطبيعته ترابي.

السابع: راهوي، وهو منسوب إلى الميزان، فطبيعته هوائي.

الثامن: حسيني، وهو منسوب إلى العقرب، فطبيعته مائي (كما يطلق على الحسيني سابقا ششكاه) .

التاسع: حجازي، وهو منسوب إلى القوس، فطبيعته ناري.

العاشر: أبوسه ليك (أبوسه ليك: جملة تركية معناها: اللثم الخفيف) ، وهو منسوب إلى الجدي، فطبيعته ترابي.

الحادي عشر: نوى، وهو منسوب إلى الدلو فطبيعته هوائي.

الثاني عشر: عشاق (عشاق مقام من المقامات الشرقية التي تستقر على درجة الدوكاه) وهو منسوب إلى الحوت، فطبيعته مائي.

الإيقاعات الموسيقية القديمة وعددها اثنا عشر وهي:

1- الثقيل الأول أو الورشان- 16 نقرة.

2- برافشان- 17 نقرة.

3- الثقيل الثاني- 16 نقرة.

4- خفيف الثقيل- 16 نقرة.

5- ثقيل الرمل- 24 نقرة.

6- خفيف الرمل- 10 نقرات.

7- الهزج الكبير- 10 نقرات.

8- الهزج الصغير- 6 نقرات.

9- الرمل- 12 نقرة.

10- الفاختي الصغير- 10 نقرات.

11- الفاختي الكبير- 20 نقرة.

12- الفاختي الأكبر- 28 نقرة.

الإيقاعات عند المتأخرين وعددها عشرون إيقاعا وهي:

1- الثقيل- 48 نقرة.

2- الخفيف- 32 نقرة.

3- سه ضرب طويل- 32 نقرة.

4- سه ضرب صغير- 16 نقرة.

5- أوسط كبير- 24 نقرة.

6- أوسط صغير- 12 نقرة.

7- جهار ضرب- 96 نقرة.

8- الفاختي الصغير- 10 نقرات.

9- ضرب إنكيز أوروان- 10 نقرات.

10- عمل أو تركي ضرب- 14 نقرة.

11- رمل طويل- 24 نقرة.

12- رمل قصير- 24 نقرة.

13- سرندان- 10 نقرات.

14- صماعي- 10 نقرات.

15- جر ثقيل أو نيم ثقيل- 24 نقرة.

16- روان- 8 نقرات.

17- محجل- 56 نقرة.

18- ضرب الفتح- 88 نقرة.

19- برافشان- 17 نقرة.

20- أزج أو سريع الهزج- هو كل جماعة نقرات بينها أزمنة (أ) .

أسماء المقامات وما يتصل بها ومعانيها باللغة الفارسية:

الماهور: كلمة فارسية معناها: الهلال.

الراست: كلمة فارسية معناها: المستقيم.

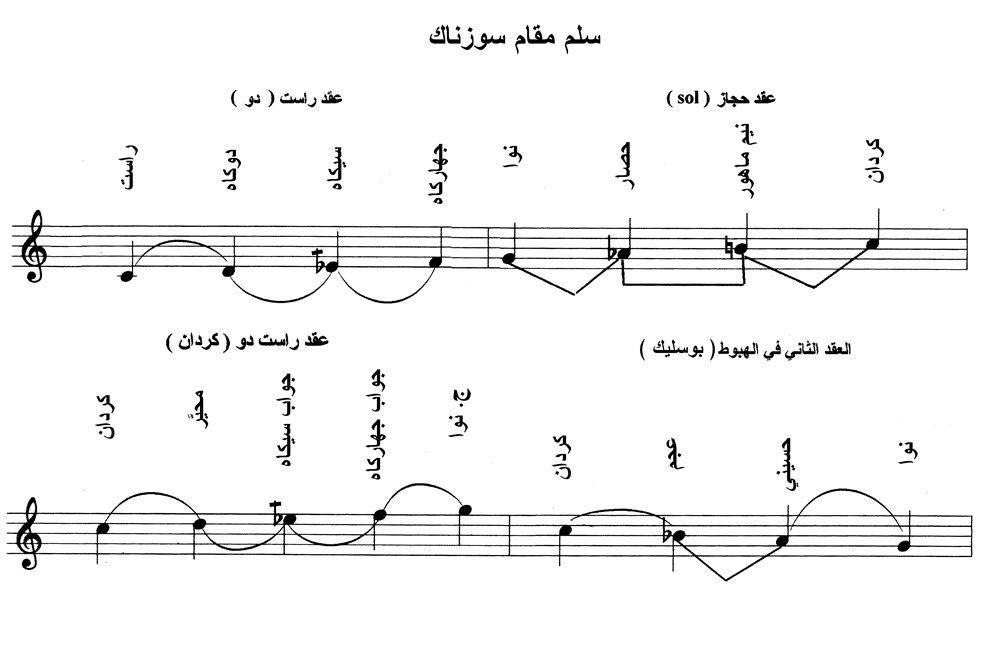

السوزناك: كلمة فارسية معناها: المؤلم.

النيروز او النوروز: كلمة فارسية معناها: عيد الربيع.

الماية المغربية: كلمة فارسية معناها: الخميرة.

دلنشين: كلمة فارسية معناها: ساكن القلب.

النهاوند: اسم مدينة فارسية، ويسمى هذا المقام في الجزائر رهاوي أو ساحلي، وفي تونس: محير سيكاه، وفي تركيا: بوسلك أو سلطاني يكاه أو فرح فزا، وعند الفرس: أصبهان.

النكريز: كلمة فارسية معناها: لا تهرب.

الحجاز كار: كلمة فارسية معناها: عمل الحجاز.

الزنكولا: كلمة فارسية معناها: جرس الرأس.

الشاهناز: كلمة فارسية معناها: دلال السلطان.

الهمايون: كلمة فارسية معناها: المبارك.

البسته نكار: كلمة فارسية معناها: رابط المحبوب.

الزيرفكند: كلمة فارسية معناها: زير أسفل أو قديم.

زنكلاه: كلمة فارسية معناها: حبشي.

بزرك: كلمة فارسية تركية بمعنى: عظيم أو كبير.

يكاه: كلمة فارسية مركبة من لفظين أولهما (يك) ومعناه واحد، والثاني (كاه) ومعناه مقام أو درجة صوتية.

دوكاه: كلمة فارسية معناها: المقام الثاني.

سيكاه: كلمة فارسية معناها: المقام الثالث.

جهار كاه: كلمة فارسية معناها: المقام الرابع.

بنج كاه: كلمة فارسية معناها: المقام الخامس.

ششكاه: كلمة فارسية معناها: المقام السادس.

هفتكاه: كلمة فارسية معناها: المقام السابع.

*******

*******

مقامية الموسيقا العربية

محمد قدري دلال

تمتاز الموسيقا العربية بأنها لحنية (ميلودية)، فهي لم تؤسس على تعدد الأصوات (الهارمونية) عموديًا، ولم تُبْنَ على توازي الألحان (البوليفونية) أفقيًاـ بل استعاضت عنهما بالمقامية، لذلك كثرت المقامات وتعددت، وتجاوز عددها المئات، نظرًا لبناء المقام على تغيُّرٍ في الجمل اللحنية مما يستدعي تبدلاً في الدرجات الموسيقية المستخدمة في أبنيتها، وتغيرًا في الأجناس (العقود)، و(السلالم) التي تشكلها هذه العقود، و(الأثر) المتخلِّف في أذن السامع لكل واحد من هذه المقامات.

قبل الخوض في طرق معالجة القدماء لكل مقام على حدة، لا بد من تعريف المصطلحات التي وردت - وسترد كثيرًا -، وبيان وجهة نظرنا بعد أن استقرأناه استقراء وافيًا للألحان المسموعة والمدوَّنة، ونحاول توضيح كل المواضيع الشائكة التي تعترض الدارس المبتدئ، وقد تعوق الباحث عن المتابعة، نظرًا لوجود معمَّيات وألغاز كثيرة وردت في كتب القدماء النظرية.

المقام:

أسلوب خاص جدًا في استخدام درجات موسيقية، تحكمها أبعاد معينة تجتمع في عقودٍ قد يصل عددها إلى /17/ سبعة عشر، العقود هذه تُؤَلف في اجتماعها سلالم كثيرة.. والمقامات تتغير أسماؤها بطريقة تناول هذه العقود، تقديمًا وتأخيرًا، استهلالاً أو بدايةً. ولا بد حين التأليف على مقامٍ ما من إظهار درجات معينة في السلم، والتركيز عليها، كي نفرق بين المقامات التي تشترك في درجات سلم واحد، بحيث يترك كل واحد من المقامات أثرًا مميَّزًا لدى السامع، وانطباعًا مستقلاً لا يشاركه فيه آخر لدى السمِّيع المحترف:

مثال ذلك (مقامات: راست - مـاهور (عربي) - رهاوي - سوزدلارا..) (ومقامات: بياتي - عشاق – حسيني - محيَّر..).

الخلاصة:

المقام: أسلوب خاص في التأليف باستخدام درجات موسيقية معينة، يخلف أثرًا مميَّزًا في أذن السامع، لا يشاركه في الأثر هذا مقام آخر.

أشهر المقامات:

1. المقامات التي تشترك مع (راست) في العقد الأول: راست - سوزناك - ماهور - نوروز سلطاني - دِلنشين - رهاوي - سوزدولارا - يكاه (على درجة صول).

2. المقامات التي تشترك مع (بياتي) في العقد الأول: بياتي - عشاق (تركي) - طاهـر - حسيني - حصـار - قارجغـار (شوري) - محيَّر - وجه عرضبار.

3. المقامات التي تشترك مع (نهاوند) في العقد الأول: نهاوند - نهاوند مرصَّع - نهاوند (كبير) - فرحفزا (على درجة SOL يكاه)ـ

4. المقامات التي تشترك مع (حجاز) في العقد الأول: حجاز - حجاز (غريب) – أصفهان - حجاز كار (على درجة DO) - شاهيناز - زنكلاه (زنجران).

5. المقامات التي تشترك مع (صبا) في العقد الأول: صبا.

6.

المقامات التي تشترك مع (سيكاه) في العقد الأول: سيكاه - هزام - ماية -

بسته نِكار (على درجة SI

)

- عراق (على درجة SI

) - فرحناك.

7. المقامات التي تشترك مع (حجاز كار كرد) في العقد الأول: حجاز كار كرد - طرز ناوين - شوق طرب.

8. المقامات التي تشترك مع (العجم) في العقد الأول: عجم عُشَيران - شوق أفزا.

9. جهار كاه.

السـلَّـم:

هو بمثابة الرسم البياني الذي يظهر لنا الدرجات الموسيقية المستخدمة في مقام ما صعودًا وهبوطًا، متوالية حسب تسلسلهـا (الأدنى فالأعلى - ثم العكس مع التغييرات التي قد تطرأ حين الهبوط)، مُوَضحًا أبعادهـا ومقسمـة إلى عقود (أجنـاس) أقرتها مؤتمـرات الموسيقا العربيـة، بعد دراسة للألحان التراثية (الكلاسيكية)، فهي إذن ملزمة للملحن حين التفكير بالتأليف على هذا المقام أو ذاك، وتلك الطريقة تحكُم تسمية المقام.

وأبعاد الدرجات فيما بينها - متغير في أنحاء الشرق الذي يستخدم المقامات نفسها، فدرجـة (سيكاه) وهي مـن أهم الدرجات في سلالم كثيرة، ليست موحَّدة، ففي تركيا أعلى منها في سورية، وهي في حلب أعلى منها في مصر، وفي باقي المدن السورية.

الخلاصة:

السلم الموسيقي رسم يوضح الدرجات المستعملة في مقامٍ ما (صعودًا وهبوطًا)، مبيِّنًا أبعادها موزَّعة في عقود (أجناس) موروثة.

ألوان من السلالم الموسيقية:

رموز الأبعاد

العقد (الجنس):

مجموعة من الدرجات الموسيقية المتوالية، ذات أبعاد ثبَّتها الاستخدام الموروث لها، يتراوح عددها بين /3/ ثلاثة و/5/ خمسة، والتسمية هذه فيزيائية الأصل، فالوتـر إذا شُدَّ من طرفيه وحُبَس في نقاط معينة، نشأ من اهتزازه بطون، والنقاط المحبوسة عقود تنقسم إلى درجات موسيقية تختلف وطول البطن المهتز.

والعقـود في الموسيقـا العربية و(الشرقية) قد لا يبلـغ مجمـوع أبعادها (فاصلة رباعية) أي (درجتين ونصف) كما في الموسيقا الأوربية، فقد تزيد أو تنقص عن ذلك كما سيأتي لاحقًا.

أنواع العقود:

1. ثلاثي الدرجات: ويحتوي على ثلاث درجات كما في عقد (سيكاه): مجموع الأرباع فيه (درجة وثلاثة أرباع الدرجة).

2. رباعي الدرجات كما في عقدي راست وبياتي: مجموع الدرجات فيهما (درجتان ونصف الدرجة).

3. خماسي الدرجات كما في عقد نكريز وراست بإضافة الدرجة الخامسة: مجموع الدرجات فيه (ثلاثة درجات ونصف الدرجة).

أشهر العقود:

عقد راست - ساز كار – نهاوند - نكريز - كرد - بياتي - صبا - صبا (زمزمة) - صبا (بوسليك) - حجاز- سيكاه – مستعار – عجم - جهار كاه – حصار - حصار كردي (كرد أثر) - نوا...

الخلاصة:

العقد هو مجموعة من الدرجات المتوالية أقلها ثلاث وأكثرها خمس، يسمى حسب أبعادها: باسم أشهر المقامات الذي يكوِّن العقد قسم سلَّمه الأول.

الأثر المقامي:

هو إحساس خاص متفـرِّد، يتخَلَّف عن الغنـاء أو العزف السليمين لمُؤَلَّف من مقـام معيَّن في أذن السامع وروحه، بحيث يميِّز هذا الإحساس من غيره، ويفرِّق المستمع مقامًا من سواه من المقامات الأخرى، وإن اشترك معها في السلم والعقود..

تنبيه: للأرباع الشرقية أسماء وضعها الدكتور ميخائيل مشاقّة، بعد أن قسَّم السلم الموسيقي الشرقي إلى /24/ ربعًا ابتداءً من درجة صول (القرار)؛ ومن قائل إنها موضوعة قبلاً ونسبت إليه، وهي منتشرة بين الموسيقيين الشرقيين عرب وغيرهم، ولا بد للدارس من الاطلاع على هذه الأسماء وحفظها إن أمكن.

جدول بأسماء الأرباع التي سمَّاها الدكتور ميخائيل مشاقّة:

على سبيل المثال إذا أردنا كتابة أسماء درجات سلم راست بالأرباع السابقة- فستكون على النحو التالي:

أما مقام سوزناك المشترك مع راست بالعقد الأول - فيُكتب بالأرباع على النحو الآتي:

مقام راست

من أهم المقامات في الموسيقا الشرقية و(العربية)، فقد لا يخلو مؤَلَّفٌ منه، وهو ذو أثر حزين جليل متَّزن، ويعد أحد المقامات الرئيسية الثلاثة التي يبتدأ بها طقس (الذكر) الإسلامي، كما أن المؤلفات في المقام هذا أكثر من أن تحصى، والانتقال إليـه من مقام آخر يضفي جمالاً على المؤلف غنائيًا كان أم آليًا.. ولذا فإن عقد راست يدخل في صلب سلالم مقامات عدة.

أشهر المؤلفات الآلية التي تعبر تعبيـرًا دقيقـًا عن مقـام راست هي: (بشرف راست لمحمد فخري - بشرف وسماعي طاتيوس أفندي - وسماعيات وبشارف أخرى كثيرة)، أما المؤلفات الغنائية فلا تحصى، منها: موشحان من أقدم ما وصلنا (كلما رمت ارتشافا وأحن شوقًا إلى ديارٍ)[1] يضاف إليهما موشح غير متداول هو (أي بارقَ العلمِ في حيِّ ذي سَلَمِ)، ومن قصائد لحنها الموسيقار المبدع رياض السنباطي: (سمعتُ صوتًا هاتفًا في السحر)، ومن ألحان محمد عبد الوهاب قصيدة (أخي جاوز الظالمون المدى)، وأغنية لحنها لعبد الحليم حافظ مطلعها (قول لي حاجه)، هذه القصائد والأغنية المذكورة هي خير تعبير عن طريقة التلحين التراثية (الكلاسيكية) في هذا المقام.

من الملاحظ أن المستخدم من سلم المقام في الأمثلة السابقة - هو العقد الأول (راست DO) عمومًا-، يصدق هذا على الخانة الأولى، وقد يصدق هذا على التسليم (السماعي مثلاً) - وفي أحيانٍ قليلة يستخدم العقد الثاني (هابطًا) لقفلة مُلِحَّة طارئة، كما نلحظ ذلك في تسليم كلا البشرفين.. فأنت ترى المؤلف يدور في فلك الدرجات الأربع (العقد الأول)، وقد يضيف درجة أو اثنتين مـن (العقد الثاني)، وتحس برنيـن درجتي الأساس والخامسة (دوDO - صول SOL).

في المؤلفات الغنائية التقليدية ينسحب ما ذكرناه عليها أيضًا، إلاَّ أننا نلاحظ ما يلي:

- إمَّا أن يُكتَفى بالعقد الأول كما في موشحي (أحـن شوقًا - أي بارق العلم - ملا الكاسات وسقاني..).

- أو أن ينطلق المؤلف إلى (العقـد الثاني) كما في موشح (كلما رمت ارتشافا).

دوَّنا مقطع اللحن الأول من دور الموشح، أما المقطع التالي فانتقال إلى مقام حجاز غريب، ومنه إلى حجاز كار على درجة (دو DO)، في قفلة مستغربة، أو بعيدة عن جو مقام راست الذي استهلَّ به الموشح.

كما اعتمدنا في إيراد الأمثلة الأخرى على الخانة الأولى من الموشح، ذلك لأن الملحن - حسب ما نراه - لا بدَّ أن يستهلَّ لحنه بأسلوب التأليف الكلاسيكي (التقليدي) للمقام، ومن ثم يعرض ما توحيه عليه قريحته من أفكار موسيقية أخرى في المقام نفسه، أو أن يعرِّج على (عقود) قريبة، سواء أكانت من صلب سلمه أم لا. وهناك رأي آخر يقول: إن الخانة كلها تعبر عن المقام، رغم ما فيها من تغيير أو تعريج على عقود أخرى، إذ هي برأيهـم صورة المقـام الحقيقية!!

ومن الأمثلة الهامة: دور موشح (منيتي من رمت قربه) للحاج عمر البطش، ففي الدور يستخدم العقد الأول وصولاً إلى الدرجة الثانية من العقد الثاني (لا LA)، هبوطًا إلى العقد ما قبل الأساس حتى درجة (يكاه SOL)، لكن التركيز الأكبر يتم على العقد الأول كما هو واضح.

الموشح من ألحان محمد عثمان (1845- 1900)، أضاف محمد عبد الوهاب خانتين، لحنهما لتغنيهما المطربة ليلى مراد في فيلم (عنبر)، في الأربعينيات من القرن العشرين.

هذا ومن القدود ما يعبر بشكل دقيق عن جو المقام وأسلوب التأليف فيه ابتداءً، مثل قد محبوبي (لحن صبري مدلل):

وكذلك اللحن التالي وهو قد معروف في حلقات الذكر، والمناسبات الاحتفالية الدينية الأخرى.

إذا انتهى المؤلف من عرض العقد الأول، ينتقل إلى العقد الثاني من سلم

المقام، فإنه يستهلكه، لكن القريحة والإلهام قد يدفعانه إلى استخدام

ثالث العقود، ومن ثم الهبوط إلى درجـة القرار، مرورًا بالعقـد الثاني

الذي تُخفَض ثالثتُـه (SI

)،

ليتغير اسمه أيضًا فيصبح (عقد بوسليك) على درجة نوا (SOL)، ولقد رآه القدماء

ضروريًا حين الهبوط، ليوحي بالعودة والانتهاء.

ومن الملاحظ أيضًا في المؤلفات القديمة: استخدام عقد (حجاز) أو (بياتي)، وحتى الانتقال إلى مقامات مثل نو أثر أو نهاوند على (دو DO)، ثم العودة إلى المقام الأصل (راست).

ولعل في موشح (كلما رمت ارتشافًا) دليل على ما ذكرناه:

أدرجنا بعض التوضيحات للانتقالات التي حدثت في مجرى اللحن يرجى التنبه لها..

في خانة البشرف أو السماعي الثانية، جرت العادة أن ينتقل إلى العقد الثاني منتقلاً بالمستمع إلى عقد (حجاز)، وليضحي المقام إذا اكتمل بالهبوط إلى درجة القرار (سوزناك).

أما في الثالثة فمن الملحنين من يؤثر الانتقال إلى الجواب (العقد الثالث)، صائغًا جملاً في مقام الكردان (ماهور عربي)[2]، وقد ينتقل كما في سماعي راست لطاتيوس إلى البياتي على الدرجة الخامسة.

لعل للموشح شروطًا أخرى، إذ إن الانتقال إلى العقد الثالث في الخانة أمر مستحب، وبالتالي فنحن نستمع لحنًا وُضِع في مقام (ماهور عربي)، لكن من الطريف ذكره أن محمد عبد الوهاب حين لحن خانتي موشح (ملا الكاسات): جعل الثالثة في مقام صبا على درجة (الحسيني)، مع محافظته في الثانية على ما جرى عليه التقليديين.

وما ذكرناه يتجلَّى في خانة موشح (منيتي من رمت قربه):

وهو كذلك في الخانة الثانية من موشح ملا الكاسات، التي لحنها عبد الوهاب، وهو فيها يجارى التقليديين:

أما لدى المحدثين، فتغييرهم إلى عقود أو مقامات أخرى، لا يتبع منهاجًا معيّنًا، أو قاعدة ثابتة، بل الحبل مُلْقىً على غاربه، والأمر متروك للسليقة والحس الجمالي، وما تمليه لحظات الإلهام من جملٍ قد تصل إلى حد الإغراق في الانتقال الذي لا يخلو من غرابة، خاصة في لحن القصيدة، أو ما يسمَّى بالأغنية العاطفية، تأثُّرًا بما يسمعونه من المؤلفين الأوربيين، والمحدثين منهم، لكن الجمالية متوفرة عند الكثير، وفي الأمر هذا لا يصلح التعميم، فكل عمل موسيقي تجربة فنية لها مزاياها، والذي يجب أن يدرس منفردًا برويَّة وعناية، كي نكتشف بواطن الجمال وسر إيثار هذا السبيل على ما اتبعه التقليديون من ملحنينا، لكننـا والحالة هـذه هل نسمي المقـام المحدث (راست)؟

*** *** ***

المقامية العربية

1

الأصول والتطورات

الوحدة والتنوع في التراث الموسيقي العربي

من مميزات التراث الموسيقي العربي، اتساع رقعته الجغرافية وتنوع روافده التاريخية والثقافية، مما أوجد عددًا وافرًا من القوالب والأساليب المحلية، تتنوع حسب ثقافة الأصل، ومدى تفاعلها مع العناصر المكونة للحضارة العربية الإسلامية خلال مراحلها المتتالية. تتجلى مميزات هذا التراث، في نقطتين أساسيتين:

- تفصح الأولى عن خاصيات محلية، تبرز ملامحها في الرصيد الشعبي بحلل زاهية تتنوع بتنوع الخصوصيات الاجتماعية، والعرقية، والجغرافية، والتاريخية، التي يتشكل منها العالم العربي الإسلامي المترامي الأطراف.

- تكشف الثانية عن وحدة شاملة تتخطى الحدود القومية، تبلورت عناصرها وتطورت داخل إطار الرصيد الكلاسيكي - مجال دراستنا هذه - مستمدة طابعها المميَّز، من الروح الإسلامية واللغة العربية؛ ومما أضفته عليها الخاصيات المحلية من تطعيم وإثراء على مرِّ العصور.

وحدة شاملة، تكونت من خلالها تقاليد موسيقية عدة، قبل أن تتداخل وتتكامل لتصل أوج ازدهارها فيما يمكن تسميته بـ "التقليد الموسيقي الكبير" والذي أفرز بدوره مجموعة من الأساليب والمدارس هي متماثلة ومتباينة في نفس الآن[1]. فعلاوة على المدرسة العربية، توجد:

- المدرسة التركية المغولية: تركيا والمناطق الشرقية باليونان، جزء من قبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وتشيكوسلوفاكيا، ويوغسلافيا، بما في ذلك البوسنة وجمهوريات آسيا الوسطى، أوزباكستان-طاجاكستان.

- المدرسة الإيرانية: إيران، بلدان القوقاز الممتدة إلى أذربيجان، أفغانستان، والمناطق الواقعة على الحدود الباكستانية-الإيرانية.

- المدرسة الهندية-الصينية: الهند الشمالي، باكستان، بنغلادش، منطقة سين ديان الصينية، اندونيسيا، جزر المالديف، بروني، ماليزيا وغيرها من مناطق آسيا وأوقيانيا.

- المدرسة الأفريقية، وتشمل المنطقة الإسلامية: السنغال، النيجر، تشاد، مالي، غينيا، جامبيا، جزر القمر... بالإضافة إلى جزء من ساحل العاج، ونيجيريا، وأنغولا وأثيوبيا وغيرها من مناطق القارة الأفريقية.

- أما المدرسة العربية، فهي مع ارتباطها أصلاً بمدى انتشار التأثير اللغوي، تشمل التراث الموسيقي المتداول عزفًا وغناء وسماعًا وتذوقًا، لدى الإنسان العربي داخل الوطن وخارجه، وذلك بصرف النظر عن انتمائه العرقي أو الديني أو مكان إقامته. موسيقيا يتفرع هذا التراث إلى المناطق/المدارس التالية:

المغاربية: المغرب الأقصى، الجزائر، تونس، ليبيا.

المصرية-الشامية: مصر، فلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، شمال العراق.

الخليجية: جنوب العراق، العربية السعودية، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، عُمان، اليمن.

العربية الأفريقية: السودان، موريتانيا، مع الصومال وجيبوتي.

عمليًا، تتضح ملامح هذه المدارس من خلال أساليب الأداء كالتي نلاحظها مثلاً، في النماذج المتنوعة لإلقاء الآذان وترتيل القرآن الكريم وتجويده؛ وكذلك، في هيكلة قوالب الرصيد الكلاسيكي والتي تعود تاريخيًا إلى ما كان يعرف بـ "النوبة الغنائية". فالنوبة كأثر فني لـ "التقليد الموسيقي الكبير" الذي أفرزته الحضارة العربية الإسلامية في عصرها الذهبي، تشكل نموذجًا موسيقيًا متكاملاً عم استعماله مختلف مراكز البلاد العربية الإسلامية بالمشرق والمغرب والأندلس، وهو لا يزال شامخًا إلى اليوم - كما سنبين لاحقًا.

***

العود آلة مرجعية للمقامية العربية[2]

كان ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي، إيذانًا بصحوة كبرى في شبه الجزيرة العربية، ثم المنطقة الإسلامية الواسعة، نشأ في رحابها، فن جديد تسانده عقيدة ولغة، امتاز من بين جميع الفنون، "بطابعه الكوني الموحد في أصوله والمتنوع في روافده". وقد مكنته قدرته التأليفية الفائقة من التطور والازدهار داخل "وحدة جمالية متكاملة" مستوعبًا على مر العصور، مختلف الأنماط الفنية المكونة لتراث الشعوب الإسلامية المنتشرة على رقعة هائلة الامتداد، دون أن يسعى إلى طمس شخصيتها، بل نراه يفتح لها طريق الإبداع والعطاء، في سياق "خط جمالي ناظم وموحد لها جميعًا"، من ذلك الموسيقى.

المدرسة التأسيسية/العودية (إبراهيم الموصلي: تـ. 802؛ وابنه اسحق: تـ 850؛ زرياب: تـ 852؛ الكندي: تـ 874)

منذ الفترة الأموية، احتل العود لدى كبار موسيقيي مدرسة مكة والمدينة ودمشق، مكانة مرموقة واستخدمه المحترفون للمسايرة، واعتمده الروَّاد الأوائل لإرساء أسس تنظير موسيقاهم باعتباره من الآلات الوترية المألوفة منذ القدم، عند الأمم الشرقية، لا تضارعها آلة أخرى في سهولة استعمالها وفخامة الأنغام الخارجة منها، ومطابقتها لأنواع الأصوات الإنسانية. وقد تُوجت هذه المكانة مع الفترة العباسية الأولى (القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي)، حيث بلغ الفن الموسيقي عصره الذهبي في إطار المدرسة العربية القديمة/العودية[3] (حسب تعاليم إبراهيم الموصلي وابنه اسحاق، ونظرية الكندي)، ليشكل أحد أركان العلوم الرياضية وعنصرًا هامًا في الحكمة الرباعية (إلى جانب الحساب والهندسة والفلك)، وجزءًا أساسيًا في الثقافة العربية باتجاهيها: التجريدي المعتمد عل التأثير الموسيقي، أو الطبيعي الرياضي والتجريبي في نفس الآن (مع الفارابي وابن سينا)، والذي يركز أساسًا على فيزيائية الصوت وتحديد النسب[4]. في هذا الإطار صار العود باعتراف الجميع "أشهر الآلات وأثمنها"، والمرجع الرئيسي دون سواه، في معالجة الصناعة الموسيقية وشرح نظرياتها ودراسة أبعادها الفيزيائية والفلسفية والفلكية؛ حتى اعتبرت معرفة العود ونسب دساتينه "من تمام علم الموسيقي"[5]. ومن هذا المنطلق، اعتنى به الفلاسفة والمنظرون وجعلوه يحتل صفحات طويلة من مؤلفاتهم. غير أن المسائل المتعلقة بتسوية الأوتار ومواضع الدساتين، قد حظيت بالاهتمام الأوسع والشرح المستفيض، وذلك لأهميتها في تحديد النسب الصوتية للنغمات التي هي بمثابة حروف الهجاء في لغة الموسيقى، منها يتألف السلم الموسيقى وعليها تستخرج المقامات وتبنى الألحان. لقد شهدت هذه النهضة الموسيقية تطورات وإضافات متتالية، أهمها:

- المدرسة الإبداعية/الطنبورية (الفارابي: تـ 950؛ ابن سينا: تـ 1037؛ ابن زيله: تـ 1048؛ الحسن الكاتب: القرن العاشر...). اقتباس بعض المعطيات والمصطلحات الخاصة بالمنهجية الإغريقية في الكتابة عن الموسيقى، والاعتماد تطبيقيًا، على امتزاج عناصر من الموسيقى الفارسية بالنظام العربي القديم وذلك عن طريق إضافات المحدثين، وانتشار آلة الطنبور الخرساني إلى جانب آلة العود التي بقيت مع ذلك الآلة الرئيسية. ومن بين التغييرات الهامة استعمال بعض المصطلحات الفارسية ودخول السلم الخراساني بتجزيئاته [ليما، ليما، كوما أي بقية، بقية وومضة]. أما البدعة الحقيقية فإنها تكمن في استعمال إصبع وسطى الفرس التي أضيفت إلى دساتين العود بين وسطى زلزل والوسطى القديمة.

- المدرسة المنهجية/النظامية (صفي الدين: 613 - 693 هـ 1216- 1294م وأتباعه، من بينهم، قطب الدين الشيرازي: 710 هـ /1310م؛ لجرجاني: تـ. 816هـ / 1413 م؛ عبد القادر بن غيبي: تـ. 838 هـ / 1434 م؛ فتح الله الشرواني: تـ. 880 هـ /1475 م؛ عبد الحميد اللاذقي: تـ. 900 هـ / 1494 م). تواصلت عملية التثاقف والتداخل بين مختلف العناصر المكونة للأمة العربية الإسلامية (من ذلك العنصر التركي المغولي) تمخضت عنها نهضة فنية عارمة اكتملت بفضلها ملامح الفن الموسيقي فتوضَّحت مناهجه ومصطلحاته وتوطدت أركانه وقواعده.. وقد توجت مراحل التطور هذه، بفضل الجهود التي بذلت لمعالجة ما تبقى من شذوذ وأخطاء من أهمِّها مسألة السلم الموسيقي وبعض النسب المكونة له كوسطى زلزل التي ظلت - كما رأينا - لا تستقر على حال؛ وكذلك قضايا المقامية من حيث مساراتها وعلاقاتها وتسمياتها.

أوتار العود ودساتينه مصدر للنغم والمقام

الأوتار

العود القديم: تتفق المصادر على أنه في الأصل، كان للعود عند الضاربين أربعة أوتار مفردة، تسمى على التوالي [البم – المثلث – المثنى – الزير][6]، بينما كان النظريون - اعتبارًا من الكندي - يفترضون له وترًا خامسًا – لسهولة بحث النظرية الموسيقية في حدود طبقتين (ديوانين)، دون اللجوء إلى نقل اليد اليسرى من وضعها الأول على الدساتين – ويسمون هذا الوتر الخامس [الزير الثاني، أو الزير الأسفل، أو الحاد].

وظهر على الساحة الموسيقية، تباعًا منذ القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي، نوعان جديدان من العود:

- العود الكامل: "أشهر الآلات وأثمنها - يقول الصفي الدين- يشد عليها خمسة أوتار مضاعفة [البم – المثلث - المثنى- الزير- الحاد]. وأما اصطحابها فهو أن تجعل مطلق كل وتر مساويًا لثلاثة أرباع (الرابعة التامة) ما فوقه، فيصير الجمع الكامل (أي ديوانين) مندرجًا فيما بين مطلق الأعلى الذي هو البم، وبنصر الأسفل الذي هو الحاد"[7]. وبالتالي، حافظ على التسوية المعهودة، واعتبروه "أشرف الآلات ذوات الأوتار"[8]... يبدو أن استعمال الوتر الخامس أصبح ممكنًا لسببين: أولاً لكبر حجم العود، وثانيًا لنزول الأوتار نحو القرار، وذلك على النحو التالي: [جعل الحاد مكان الزير، والزير مكان المثنى، والمثنى مكان المثلث، والمثلث مكان البم الذي صار أكثر غلظة].

العود الكامل عن الأدوار لصفي الدين الأرموي البغدادي (مخ. بتاريخ: 1333-1334)

- العود الأكمل: تشير مؤلفات القرن الثامن- التاسع الهجري/الرابع عشر- الخامس عشر الميلادي، إلى أن "بعض العملة المتأخرين يشدون على ساعد هذه الآلة وترًا سادسًا ويسمونها العود الأكمل". وهو وتر مفرد، يضاف أسفل الوتر الحاد ويسوَّى على قرار ديوان الوتر الثالث، ويقوم بالتالي، بدور القرار. مما يجعل المجموع إحدى عشر وترًا، خمسة مضعفة وسادس مفرد. وربما ضعَّف البعض الوتر السادس[9]. ويؤكد مخطوط كشف الهموم تداول هذا التنوع بقوله: "أن العود أنواع بحسب عدد أوتاره: فمنه عود ذو اثني عشر وترًا ومعشَّر ومثمَّن". وهو يتضمن صورة لعازف على العود، من المرجح أنه العود الأكمل إذ تبرز منه ستة أوتار.

العود في مخطوط كشف الهموم (القرن التاسع هـ / الخامس عشر م)

الدساتين:

يتفق الجميع على أن الدساتين - الضرورية أو الرئيسية كما يسمونها - "أربعة"، وهي المنسوبة للأصابع الأربع": [السبابة – الوسطى – البنصر – الخنصر]. "فطن لها أكثر الناس واعتادها ونسبوا النغم إليها، وهي الطبيعية عند القدماء"[10]. ومع كتابات الفارابي الذي عالج مختلف الأنظمة المتداخلة في عصره، ظهرت دساتين جديدة لم تُذكر من قبل، كالمجنب بين مطلق الوتر والسبابة، والوسطى الخاصة بين الوسطى القديمة والبنصر. وهذه الدساتين المضافة تعزى إلى مجدد العود العربي منصور زلزل وإلى السلم الفارسي، وهي كلها ذات نسب متغيرة لا تستقر على حال: "منهم من ينزلها قليلاً، ومنهم من يصعدها قليلاً، فيخرج من ذلك أجناس"[11]، لذلك جاء تحديدها متباينًا حسب المنظرين. والغالب على الظن – حسب اعتقادنا - أن هذه المسافات خاصة ما ينسب منها إلى زلزل، كانت متداولة قبل الكندي لأن منصور زلزل كان سابقًا له، علاوة على كونه أستاذ اسحق الموصلي، ومن المرجح أنَّه قد استوحاها من الواقع العملي لأنها تبدو من المكونات الأساسية للمقامية العربية؛ وعدم التعرض لها في المصنفات الأولى للكندي وابن المنجم[12] تلميذ اسحق الموصلي، وإخوان الصفا، ربما يعود لكونها نسبية وغير مستقرة، وأن الهدف آنذاك كان مركزًا على معالجة "النغم التامة الكبار" وهي "سبع لا زيادة ولا نقصان.. دائرة على نفسها".

وفيما يلي، تلخيص للتطور الذي شهده عدد دساتين العود من مدرسة إلى أخرى:

- المدرسة التأسيسية/العودية (الكندي - ابن المنجم – إخوان الصفا) = أربعة دساتين رئيسية أو المشهورة، وهي: سبابة– وسطى- بنصر- خنصر [4 + المطلق = 5].

- المدرستين الإبداعية/الطنبورية = أربعة دساتين رئيسية، مع إضافة مجنبات وتنويع في الوسطى، من ذلك:

· الفارابي: مجنب قديم- مجنب فارسي- مجنب زلزل- سبابة- وسطى قديمة- وسطى فارسية – وسطى زلزل – بنصر – خنصر [9 + مطلق = 10]

· ابن سينا وابن زيلة: الدستان الأخير- مجنب السبابة- سبابة- وسطى قديمة/فارسية/عالية – وسطى زلزل– بنصر – خنصر [7 + مطلق = 8]

· الحسن الكاتب وابن الطحان: المجنب– السبابة– وسطى الفرس– وسطى العرب– دستان زلزل (مهمل)– البنصر– دستان آخر (مهمل) [6 + مطلق = 7]

- المدرسة النظامية/المنهجية = أربعة دساتين رئيسية مع إضافات، منها: صفي الدين، ابن غيبي، الجرجاني[13] واللاذقي: زائد- مجنب– سبابة- وسطى فارسية– وسطى زلزل– بنصر– خنصر [7 + مطلق = 8]

من الملاحظ، أنه منذ عصر اللاذقي، بدأ عدد من الموسيقيين يستغنون عن الدساتين، ثم شيئًا فشيئًا (حسب المراجع المتوفرة)، لم تعد تستعمل في العود، لا عند العرب ولا الأتراك، ويُفترض أن غيابها يهدف إلى ترك أكثر حرية ومرونة لانزلاق أصابع العازف عند الانتقال من نغمة إلى أخرى. وهو ما يضيف أبعادًا جمالية وتعبيرية على أسلوب العزف، تتماشى مع الذوق الشرقي.

جدول مقارن للمدارس الثلاثة: الدساتين على وتر البـم (بحساب السنت والنسب)

|

وتــر البــــــم |

دساتين العود |

||

|

المنهجيّة / النظاميّة (صفيّ الدين...) |

الإبداعيّة / الطنبوريّة (الفارابي – ابن سينا) |

العربيّة القديمة/ العوديّة (الكندي –موصلي/ ابن المنجّم) |

المدارس |

|

1/1 - 0 |

1/1 - 0 |

1/1 - 0 |

مطلق |

|

|

256/243 - 90 (99) |

|

(دستان أخير) |

|

256/243 - 90 |

|

|

زائد |

|

|

162/149 - 145 (139) |

|

مجنّب فارسي (مجنّب سبّابة) |

|

|

54/49 - 168 |

|

مجنّب زلزل |

|

216/310 - 180 |

|

|

مجنّب |

|

9/8 - 204 |

9/8 - 204 |

9/8 - 204 |

سبابة |

|

32/27 - 294 |

32/27 - 294 |

32/27 - 294 |

وسطى وسطى قديمة / (وسطى عالية) |

|

|

81/68 - 303 |

|

وسطى الفرس |

|

215/309 - 384

|

27/22 - 355 (351-347- 343) |

|

وسطى زلزل |

|

81/64 - 408 |

81/64 - 408 |

81/64 - 408 |

بنصر |

|

4/3 - 498 |

4/3 - 498 |

4/3 - 498 |

خنصر |

التدوين الأبجدي والسلم النغمي:

دون التوسع هنا، في المسائل المتعلقة بالنظرية السلمية والجموع المستخرجة منها، عند المدارس المتتالية[14]، نذكِّر بأنه منذ الكندي، استُحدثت طريقة فذة للإفصاح عن النغمات، وتحديد طبقاتها بتعيين مواضعها على أوتار العود ودساتينه. قوام هذا التدوين، الأبجدية العربية بدءًا من حرف الألف المشير إلى أول درجة صوتية منخفضة (مطلق وتر البم = "المفروضة")[15]، ثم يتدرج السلم النغمي في ديوانه صعودًا، حتى حرف اللام المساوي لدرجة الجواب (سبابة المثنى)، فهو تسلسل "لوني" يتألف من اثني عشرة نغمة في الديوان، بينها اثني عشر نصف بعد غير متساوية، يرمز لها بالحروف الاثني عشر الأولى من الأبجدية، كالآتي: [أ – ب – ج – د – هـ - و – ز – ح – ط – ي – ك – ل].

وتكرر الحروف ذاتها لنغمات الذي بالكل الثاني (الديواني الثاني)، مميزًا بينها بلفظ "الأولى" و"الأوسط" و"الحادة". وبينما ينطلق الكندي من نغمة مطلق وتر البم (المفروضة) محتسبًا كامل الدرجات الكائنة داخل الديوانين (وهي ستة عشر إذا ما استثنينا الدرجات المكررة)، يبدأ اسحق الموصلي ونظراؤه "ممن جمع العلم بالصناعة والعمل"، من مطلق المثنى وهي عندهم "الاعتماد "، معتبرين بأن "النغم تسعًا"، والعاشرة "نغمة الضعف"[16]، أي أنهم يعتمدون نغمات الديوان الواحد، رافضين احتساب "نغم الأضعاف". وهذا تباين شكلي في الأساس، لأن الانطلاق من المثنى لا ينال من جوهر السلم المستعمل، بقدر ما هو يستجيب إلى مسائل تعبيرية وعملية كتعزيز العزف بين القرار والجواب، وإمكانية الانتقال بين الطبقات، وسهولة تعويض وتر انقطع وقت الحاجة. وإن كنا نرى بأن انتقاد الحسن الكاتب لهذه الطريقة، في محله، حين يقول[17]:

ليس الأمر كما ظن إسحق ومن تبعه: أن في الوترين (يقصد المثنى والزير) من النغم ما يغني عن الجملة، ونسي أنها محاكيات لنغم الحلوق، وقسمت إلى طبقتين: طبقة الصياح وطبقة الأسجاح، وقوبلت كل نغمة حادة بنظيرتها من الثقال حتى كمل اتفاقها وباتت كل واحدة من الأخرى في اللحن.

وفيما يلي، رسم بياني يحدِّد تسوية أوتار العود ومواضع الدساتين الأربعة الأساسية، حسب نظرية المدرسة العربية التأسيسية/ العودية [اسحق والكندي]؛ وبالمقاييس المتعارف عليها [الأصابع، التدوين الأبجدي، النسب، السنت، السافار والنوتة الحديثة متخذين درجة العشيران (لا) لنغمة مطلق البم]:

ويتَّبع الفارابي الطريقة ذاتها، غير أنه لا يكرر نفس الحروف في الديوان الثاني، بل يستعمل الحروف التي تليها حسب تسلسلها: [م – ن – س – ع – ف – ص – ق – ر - ش - ت - ث – خ – ذ الخ.]

بينما يتخذ ابن زيلة توجهًا جديدًا تأكد مع مدرسة صفي الدين، وذلك باستعمال هذه الحروف، لا حسب تسلسلها كحروف، بل بمعناها الحسابي كأعداد متوالية، فيبدأ التدوين بـ الألف ويتواصل مع الحروف العشرة الأولى، أي حتى الياء، كالآتي:

|

أ |

ب |

ج |

د |

هـ |

و |

ز |

ح |

ط |

ي |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

ثم تضاف الحروف التسعة الأولى إلى الحرف العاشر:

|

يا |

يب |

يج |

يد |

يه |

يو |

يز |

يح |

يط |

... |

|

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

... |

ثم تضاف إلى الذي عدده عشرون [الكاف = كا – كب – كج... الخ.]... وهكذا.

مع المدرسة المنهجية، تواصل وتوضح استعمال الحروف الأبجدية المفردة والمركبة لتسمية نغمات السلم الموسيقى / فالحروف العشرة الأولى: [ أ ب جـ د هـ و ز ح ط ي] ثم إضافة الحروف التسعة الأولى إلى الحرف العاشر[الياء = يا، يب، يج، يد، يه، يو، يز، يح، يط] ثم إضافتها إلى الحرف الذي عدده عشرون [الكاف = كا، كب، كج... الخ] ثم إضافتها إلى الحرف الذي عدده ثلاثون [اللام = لا، لب، لج... الخ] ثم إضافتها إلى الحرف الذي عدده أربعون [النون = نا، نب، نج، ند... الخ.]

جدول مقارن للديوان الأول في السلم المنهجي: الدساتين بحساب السنت

والنسب

(مع التدوين الأبجدي، العربي الحديث والغربي)

أما فيما يتعلق بالنغم، فقد بدأ البحث، بداية من الفارابي، يتجاوز الدساتين الأساسية، ليشمل كل ما تفرزه الساحة الموسيقية، من أصوات مستقرة وغير مستقرة (درجات المجنب والوسطى الخاصة)، وتنوعت تبعًا لذلك السلالم المقترحة، قبل أن توضح وتثبت مع صفي الدين ومن جاء بعده، تجزئة الديوان إلى ثماني عشرة نغمة محصورة بينها، سبعة عشر بعدًا غير متساوية.

ولا بد من الاعتراف، أنه بالرغم من كل الجهود المبذولة، بقي التنظير في قضايا النغم والسلم الموسيقي، يتأرجح بين المثالية والواقعية في محاولة لإرساء مبادئ وقواعد الموسيقى العملية في إطار نظرية مقبولة. هذا التأرجح الذي تسبَّب في جملة من التناقضات وحتى بعض الأخطاء، يعود في نظرنا إلى طبيعة هذه الموسيقى التي تتنافى مع الضبط الدقيق والتقنين الصارم، لا شك وأن هذا كان من الدوافع التي أدت في النهاية، إلى التخلي عن دساتين العود[18]. ولا تزال أي محاولة من هذا القبيل في إطار المدرسة الحديثة، تتهاوى أمام تفاصيل الصناعة العمليَّة بتعقيداتها وحركيتها وحيويتها على الدوام.

وهذا التأرجح يبرز ضمنيًا، في مؤلفات كبار منظري الموسيقى عند محاولتهم تحديد نسب الأبعاد اللحنية، فنراهم يعطون لنفس البعد، أكثر من نسبة مما يعسر معه معرفة نوعية البعد المقصود فعلاً في تأليف الأجناس المستعملة عند أرباب الصناعة. وها هو صفي الدين، يعطينا خير شاهد على ذلك.

جدول: تعريفات صفي الدين للأبعاد اللحنية:

|

|

النوع الأول |

النوع الثاني |

النوع الثالث |

النوع الرابع |

|

بعد (ط) (البعد الطنيني) |

8/9 204 سنت |

19683/22528 234 سنت |

2673/3072 241 سنت |

---- |

|

بعد (ج) (أوسط الأبعاد) |

11/12 151سنت |

81/88 143سنت |

59049/65536 182سنت |

2048/2187 114سنت |

|

بعد (ب) (أصغر الأبعاد) |

243/256 90 سنت |

704/729 61 سنت |

32/33، 53 سنت |

------- |

وتأكيدًا للتنوع الحاصل في اعتماد آلة العود لمعالجة مواضع النغم، نقدم فيما يلي جدولاً مقارنًا لمختلف المحاولات المبذولة في هذا المجال [للتوضيح، نستعمل وترًا واحدًا على درجة الدو، مع تنويع المقاييس المتعارف عليها، وهي على التوالي: النسب، السنت، الكوما، السافار، تجزئة الوتر، الأصابع والنوتة الحديثة]:

جدول: نسب الدساتين حسب المدارس العربية الثلاثة

وفي إطار المدرسة المنهجية، تم تجديد وحصر عدد أنواع أبعاد ذي الأربع (العقد الرباعي) وسميت أقسام الطبقة الأولى وكذلك أبعاد ذي الخمس (العقد الخماسي) وسميت أقسام الطبقة الثانية، واستخرجت منها الدوائر اللحنية المذكورة.. كما توسع استعمال الحروف المميزة للنغم، إلى تدوين موسيقي أبجدي، مستدلاً بها على السير اللحني، وذلك بتوزيعها تحت كلمات النص الغنائي، ووضع عدد النقرات الإيقاعية تحت كل نغمة بالأرقام الهندية. فصارت الحروف بمثابة النغم والأعداد بمثابة الأزمنة، ومتى علم هذان في لحن وأشير إلى جنس نغمه وإيقاعه، أمكن إدراك الهيئة اللحنية للمقطوعة المدونة. وهكذا قدمت أقدم وثيقة مدونة وصلتنا عن الموسيقى العربية، مثال ذلك (طريقة في الرمل كواشت)[19]:

[مثال من تدوين صفي الدين: كتاب الأدوار]

[مثال من تدوين ابن غيبي: جامع الألحان]

***

أصول المقامية العربية

نظرية الأصابع والمجاري

بُذلت منذ عهد الأمويين عدة محاولات لوضع قواعد ثابتة في الفن الموسيقي. وازدادت هذه القواعد وضوحًا وانسجامًا بفضل أساتذة العصر العباسي الأول وخاصة الكندي وإسحاق الموصلي. وإن لم يكن إسحاق في مثل تضلع الكندي في علم الموسيقى واستنباط نظرياته، استطاع بالرغم من ذلك أن يخضع المدرسة العربية القديمة إلى مذهب موسيقي تطبيقي ونظري متآلف العناصر. فهو "الذي صحح أجناس الغناء وطرائقه مواصلة لجهود والده إبراهيم الموصلي الذي جنَّس الطرائق وحدد تسمياتها، وكانت قبله تعرف الطرائق بالألحان أو اللحون، فيقال: اللحن الأول، والثاني، والثالث، والرابع والخامس والسادس والسابع[20].. فصارت، تعرف الألحان بالطرائق - وذلك انطلاقًا من وظيفة كل من المطلق والأصابع - كما سنبين ذلك.

المائة الصوت المختارة:

وضع أبو الفرج الأصبهاني كتابه الجامع: الأغاني الكبير، على أساس المائة صوت المختارة - وهي أغان اختيرت للرشيد من الغناء العربي كله (من الجاهلية إلى عصر المؤلف / القرن الرابع الهجري – العاشر الميلادي) - ثم اختير منها خمسون، واختير من الخمسين عشرة، ومن العشرة ثلاثة أصوات مع الإجماع عليها، وهي[21]:

- القصر النخل فالقصر فالجماء بينهما (ابن قطيفة / معبد: خفيف الثقيل الأول)

- أهاج هواك المنزل المتقادم (نصيب / ابن محرز: ثقيل الثاني)

- تَشكَّى الكُميْتَ الجري لما جهدته (ابن أبي ربيعة / ابن سريج: ثقيل الثاني)

واختاروا صوتًا واحدًا هو [أهاج هواك المنزل المتقادم] وذكروا أن طريقته لا تبقي نغمة من نغمات التلحين إلا وتوجد بها (التيفاشي).

والمائة صوت ثبتها أبو الفرج في شكل مجموعات مرفق كل منها باسم الشاعر والمغني، مع إشارات تفيد "الإيقاع" و"المقام" (وأحيانًا معلومات أخرى). مثال ذلك: [الشعر لأبي العتاهية والغناء لفريدة، خفيف الرمل بالوسطى].

فإلى جانب درجة الأساس (مفروضه/اعتماد) التي يمكن أن تستمد من نغمة مطلق الوتر أو من أحد الدساتين، يوجد عنصر أساسي آخر يحدد لنا نوعية المقام (وكان يطلق عليه اسم طريقة أو لحن أو إصبع أو طنين) وهو المجرى الذي يكون على شكلين: مجرى الوسطى ويعطينا مسافة الثلاثية الصغيرة؛ ومجرى البنصر وتستخرج منه الثلاثية الكبيرة.. أي عندما نقول مثلاً: "مطلق في مجرى الوسطى"، فإننا نعنى بذلك جمعًا أو مقامًا درجة أساسه نغمة مطلق الوتر الثالث (المثنى = نقطة البداية عند العوديين) وتسلسل خليته تحتوى على ثلاثية صغيرة.. لذلك فإن المجربين لا يتقابلان، الأمر الذي جعل ابن المنجم يؤكد بأن جميع الذي يأتلف في غناء العرب من النغمات العشر، يكون فيه الغناء ثماني نغمات تبين مذهبهم في ذلك. وشد بعض النغم إلى بعض أكثر ما يبنى عليه الصوت من النغمات الثماني كلها. فعلى هذا يأتلف نغم غناء العرب، وعليه تجرى عامة أصناف الغناء.

وقد يمكن أن يلطف الصوت حتى يكون مؤلفًا من تسع نغمات، ومن العشر نغمات كلها، وذلك ينال بتأليف لطيف، وحيلة رفيعة، وعلم بوجوه التأليف ومصارفه.."[22]. وعلى هذا الأساس، أصبح متيسرًا فك رموز نظرية الأصابع والمجاري التي يذكرها كتاب الأغاني.

وهي في مجموعها، تتلخص في ثمانية طرائق/أصابع، والتي يمكن إثباتها – تقريبًا - كالآتي:

وهذا الصنف الأول بأنواعه الثلاثة (وهو يعتمد أساسًا على الجنس الطنيني/الدياتوني، مع احتمالات لونية وتأليفية)، وهي تحاكي شكلاً اليوم: العجم والنهاوند والكردي؛ وعند المتوسطين المنهجيين: عشاق، نوى، أبوسليك. وهذا النظام النغمي للحون يتضح أكثر مع المدرسة الإبداعية/الطنبورية (القرن العاشر الهجري)، وذلك بإبراز الصنف الثاني القوي المستقيم، الذي يأخذ في الاعتبار درجتي المجنب ووسطى زلزل، أي بعد الثنائية الخاصة. مما يضيف ثلاثة أنواع أخرى، تقريبًا هي:

[ 1- 4/3 - 4/3] ، [4/3 – 4/3 – 1] ، [4/3 – 1 – 4/3].

وهو ما يحاكي شكلاً اليوم: الراست، البياتي، السيكاه؛ وعند المتوسطين المنهجيين: راست، نوروز/حسيني، عراق... ومما لا شك فيه أن مختلف هذه الأنواع كانت متداولة في المدرسة العربية القديمة/العودية، غير أنه كما سبق وأشرنا بالنسبة للمسافات، لم يتم التعرض إليها نظرًا لعدم استقرارها.

من اللحون والطنينات والأصابع، إلى الطرائق والجموع

تواصل مع المنظرين أمثال الفارابي وابن سينا وابن زيلة، وصف النظام النغمي على قاعدة الأجناس، أجمعوا على كونها ثلاثة: قوية، ورخوة (ملونة وتأليفية)، ومعتدلة (راسمة)، والجماعات أو الجموع الناتجة عنها عن طريق الترتيب والانتقال الصاعد أو الهابط (وعددها اثني عشر): "من أراد أن يؤلف لحنًا، فيجب أن يفرض – أولاً – جماعة من الجماعات، إما تامة، وإما ناقصة، محدودة التمديد، ويرتب فيه الجنس أو الأجناس التي تحتمله، سواء حفظ الجنس بحاله، أو رأى أن يداخله بتجنيس آخر، كأن ينتقل بين طرفي الذي بالأربعة من جنس إلى جنس.. ثم ليفرض انتقالاً معلومًا، وليجعل للانتقال إيقاعًا معلومًا؛ من هزج موصل، أو إيقاع مفصل. فإذا فعل هذا، فقد ألف لحنًا"[23].

ومع القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي[24]، نلاحظ بروز تسميات تجمع بين البعدين التطبيقي والوصفي؛ وإن كنا نلاحظ، فيما يتعلق بهذه الطرائق (المقامات) وأسمائها، كثيرًا من الاختلاف، أغلبها تنسب إلى الأصابع، والبقية إلى الدساتين. فالأنواع المشهورة والمنسوبة إلى الأصابع الأربعة، هي[25]:

1. المطلق: وينسب إلى الخنصر (لأنهما سواء في التسوية)، سمي مطلقًا لاحتواء النغم المطلقات عليه واحتواء نظائرها.

2. المزموم: وينسب للسبابة، وهو أول ما يلازم من النغم في الوتر.

3. المحمول: وينسب إلى الوسطى، إما في دستان الوسطى الأول (القديمة/وسطى الفرس) أو الثاني (وسطى زلزل). وهو يشبه بشيء محمول بين شيئين، فكأنه محمول بين المطلق والمزموم، والمحتوى عليه الوسطى. (ومن أصناف المحمولات: المعلق: ماهو من الأجناس بالوسطى والمطلق)

4. المحصور: وينسب إلى البنصر، سمي كذلك لانحصار الصوت فيه وقوته.

هكذا، تم الانتقال من مجريين في كل طبقة (أحدهما منسوب إلى الوسطى والثاني إلى البنصر)؛ ثم صارت المجاري الألحان ثلاثة، وهي منسوبة إلى الوسطييْن والبنصر (وتسمى المجاري)؛ تضاف إليها تنويعات عدة. ومتى لينت نغمة السبابة فأبدلت بها نغمة المجنب سمي ذلك التجنيب (وهو إما تلوينًا للجنس الأصل أو تغييرًا له). والتليين ينال أيضًا المزموم (مجنب السبابة – وسطى الفرس – وسطى زلزل)، وكذلك الوسطى/مجنب الوسطى (الدستان الذي يقع بين دستاني السبابة ووسطى القدماء أي الفرس).

كما تمت الإشارة إلى تفرعات عدة، خاصة ما تعلق منها بتنويعات عنصر الإيقاع - وهي في الواقع، ليست بطرائق - من ذلك:

- الماخوري (الثقيل الثاني الخفيف): حذف بعض نقرات الإيقاع الأصلية المفردة أو تخفيفها والإسراع فيها بالإشمامات والاختلاسات والنقرات اللينة والوقفات في خلال ذلك. وهو يجوز في سائر الطرائق، غير أنه اشتهر في بعضها (كان إبراهيم الموصلي يحب الغناء فيه ويكثره، فنسب إليه).

- المخالٍف: هو الذي خولف بين أدوار إيقاعه بالعدد أو الترتيب، وهو يقع في الرمل والهزج كثيرًا فنسب إليهما، وإن كان ممكنًا في سائر الإيقاعات. وهو يختص بالطنبور أكثر من اختصاصه بالعود، وأصله رمل محمول وإنما خولف إيقاعه فرُفعت السبابة عن دستانها إلى المجنب فسمي بهذا الاسم، والغناء فيه مليح مطرب.

- السريجي: يشبه بنحو من ألحان ابن سريج، وكان قد تفرد بها في عصره فعرفت له. ليس بطريقة مفردة بذاتها ولكنه مذهب لابن سريج استعمل فيه أغانيه وقطع به الأزمان وعرف به وهو يدخل على سائر الطرائق والألحان ويجيء في تضاعيفها وعُلحها (الجهال يعتبرونه طريقة).

- المجنب: ليس بطريقة مفردة أيضًا، وإنما هو مذهب لإسحق الموصلي، ابتدعه وذلك لأن حلفه نفر في آخر عمره عن الوتر وبايَنه فتحيل حتى عفق المجنب، وذلك أنه جس إلى ما تحت لزوم دستان السبابة فيه فجعله فوقه، وشد له هذا الدستان وأمال غنائه كله إليه فصار مذهبًا له، وخفي ما لحقه في تضاعيفه، وهذا حسن.

- الخسرواني: في عصرنا من يوقع الرمل المعلق بإرخاء بعض الأوتار ويسميه "خسروانيًا" ويمر ذلك على أكثر الناس وليس هو بالخسرواني، لأن تلك الطريقة فارسية كثيرة الأدوار والنقرات، تتفرع وتخرج من نوع إلى نوع، ولا يمكن إيقاعها – بالحقيقة – إلا في العيدان الأعجمية الدقيقة الأعناق.

- الطرخاني: مجرد توقيع الرمل المنسرح ويميله بعض الإمالة.

- الحميري: طريقة تختص بالطنابير وعليها وُضعت، وهي خفيف الرمل المحصور قد نقَّصوا من عدد نقراته وأفسدوا أدواره ولقبوه هذا اللقب.

- خفيف الهزج: من أهم الطرائق وأغربها وأعجبها.

وفي شرح بحور التلحين التي ترجع إليها الأصوات المائة المذكورة وغيرها من سائر الغناء العربي القديم، نلاحظ بعض التباين حسب المصادر، من ذلك: أ/ البحور ستة وثلاثين بحرًا أصلها كلها الثقيل الأول ثم يتفرع منه ستة بحور وهي ثقيل أول مطلق وثقيل أول معلق وثقيل أول مزموم وثقيل أول مسرج وثقيل أول محمول وثقيل أول مجنب... ثم يتصرف في كل ثقيل أول منها ستة بحور: ثاني ثقيل، وخفيف ثقيل وخفيف ورمل وهزج وهزج الهزج، فيكون الجميع ستة وثلاثين وذلك من ضرب ستة في ستة إذ كان لكل ثقيل أول ستة من هذه البحور المعدودة، ثم يخرج من هذه الأًول في الغناء العربي القديم أربعة أصوات مختارة هي: الحجازي والممخّر والزطّي والمرجل، فهذا جملة بحور الغناء العربي القديم لا يمكن أن يشذَّ عنها منه شيء البتة[26].

الطرائق العربية: الثقيل الأول أربعة أنواع هي الأصول الثقال وأربعة أنواع هي خفايفها المساوية لها في النقرات والدوار وإنما يبينها الثقل والخفة: المطلق والمزموم والمحمول والمحصور – الثقيل الثاني أربعة أنواع هي الأصول وأربعة أنواع خفايفها مساوية لها وهي الماخوريات التي لا يُوقع منها شيئًا في زماننا هذا غير نوع واحد غير صحيح. ثم الرمل وهو أربعة أنواع ثقال لها خفايف مساوية لنقراتها. ثم الهزج وهو أربعة أنواع بطيّة وأربعة سريعة وعي خفايف الأهزاج التي هي خفايفها.

مجمل الطرائق وخفايفها اثنان وثلاثون طريقة. ثم المركبات وهي أربعة أنواع أخر، فإذا حسب الجميع صار أربعًا وستين طريقة والأربعة أنواع هي ما تركب وصارت الأصول كالأجسام التي تُدخل عليها الأعراض فبعضها منسوب إلى الأصابع وبعضها منسوب إلى الطرائق مُحدثة مبتدعة وقديمة، وهي بـ الوسطى والمجنب والممخر والمُصرع.

وإذا ما سلمنا بما جاء في بعض مصادر القرن السابع هـ / الثالث عشر م[27]، فإنه لم يعد يُوقع من الماخوريات غير نوع واحد غير صحيح؛ بل ولم يبق من الطرائق إلا المخالف وهو من الطرائق المستعملة في الطنابير أكثر من العيدان ثم الطريقة المنسوبة إلى ابن طرخان يظن أنه أتى بها كما أتى ابن سريج وما صنع شيئًا إنما هي خفيف الرمل المحمول أماله بعض الميل وأحاله عن تركيبه وزاد في نقراته وسماه بهذا الاسم ولو أراد مريد أن يصنع عدة طرائق من هذا الثقيل ويسميها باسمه لفعل غير أنه يخالف ما جده المتقدمون. وها هنا طريقة تسمى الحميرية وهي خفيف الرمل المحصور قد غيرها بعض التغيير... وإيقاع آخر يسمى الخسرواني وهو فارسي.

من الطريقة والجمع إلى الشدِّ والدور، ثم النغم والمقام والطبع

مع القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي، وفي إطار المدرسة المنهجية (بداية من صفي الدين)، صارت الطرائق تعرف بـ الأدوار والأوازات (أي المقامات الأصلية وفروعها) وأعطي لكل منها اسمًا مخصوصًا:

- اثنا عشر أساسية (أدوار أو شدود، ج. دور أو شد، وتسمى البردوات/بردة بلغة الفرس): [عشاق، نوى، بوسليك، راست، عراق، اصفهان، زيرا فكند، زنكوله، بزرك، راهوى، حسيني وحجازي].

- استخرجت من البرداوات أصوات في مجرى البُرْداوات إلا أنها دونها في العمل تسمى الأوازات (ج أواز)، وهي ستة فرعية: [كواشت، كردانية، سلمك، نوروز وماية وشهناز]. وهذه الأوازات راجعة إلى البرداوات، استخرج من كل برداوين أواز فكانت ستة بسبب ذلك.

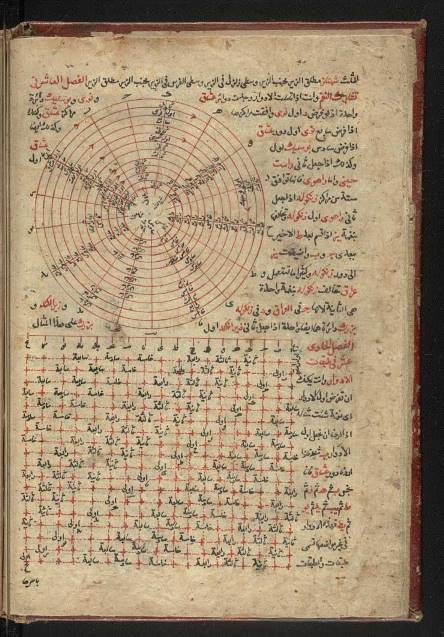

فهذه جملة بحور الأغاني التي يرجع إليها كل شعر يلحن ويُغنى به في الشرق في هذا التاريخ بلغتي العرب والعجم لا يشذ عنها... وقد قدمت في شكل دوائر لحنية يصل عددها إلى أربع وثمانين دائرة (إحدى وتسعون في عصر اللاذقي)، كل منها بمثابة سلم موسيقى؛ وهو مجموع جاء نتيجة إضافة كل قسم من أقسام الطبقة الأولى وعددها سبعة أقسام إلى كل قسم من أقسام الطبقة الثانية وعددها اثنتا عشر قسمًا.. ومن هذه الدوائر ما هو ملائم وما هو واضح التنافر أو خفي التنافر. هكذا لقد استعملت لأول مرة، عملية التصوير حيث صُور كل دور في سبعة عشر درجة أي على سائر نغمات السلم المذكور.

كما عُرفت الأبعاد بحروف الهجاء: البعد الطنينى (ط)، والبقية (بـ)، الثنائية الخاصة (ج). وهذه الأدوار الاثني عشر الأساسية كما يعرفها صفى الدين من اليسار إلى اليمين (المجموعة الأولى من الحروف تدل على الأبعاد الفاصلة بين نغماتها، والمجموعة الثانية تدل على الدرجات المكونة لسلالمها):

ونجد لدى العُمري توضيحات هامة تساعدنا على ربط هذه المصطلحات بعضها ببعض. حيث يقول: رأيت بين القدماء والمحدثين، اختلافًا في ألقاب الأنغام التي صنعوا فيها الأصوات اختلافًا في الأسماء لا في المسميات، أي اتفاق القدماء والمحدثين في المعنى واختلافهم في اللفظ. وعند تنزيل أسماء المحدثين على أسماء القدماء، نلاحظ ما يلي[28]:

الأوائل رحمهم الله، رتبوا ألحانهم على نوعين: ضرب ولحن، مسميات بأسماء اصطلحوا عليها وجعلوا:

أنواع الضروب ستة: ثقيل أول وثقيل ثان وخفيف الثقيل ورمل وخفيف الرمل وهزج.. وهذا كما يُقال إن الضرب فيه بنقرات ثقال وخفاف وخفاف الخفاف.

أما الأصابع فهي الألحان عندهم، وهي ست كذلك: المطلق والمعلق والمحمول والمنسرح والمزموم والمجنب. وإذا ضربت ثلثه في ستة كانت ثمانية عشر رجوعًا إلى أن الضرب مع اللحن يختلف مع الثقال والخفاف وخفاف الخفاف، فتحالف الصوت مع الضرب بالقوة والضرب فيسمى كل واحد باسمٍ ولهذا يقولون مطلق السبابة والوسطى والخنصر والشهادة أو مقبوضها كل ذلك إشارة منهم إلى الألحان المختلفة فسموا كل لحن باسم علم عليه يُعرف به ليلاّ يصل العلم عند التعليم. كذلك فعل المتأخرون من الفرس حين سموا هذه الأسماء الأعجمية المصطلح عليها في زمننا وهي الراست والعراق والزيرفكند والاصفهان والزنكلا والبزرك والراهوي والحسيني والماآه وأبوسليك والنوى والعشاق، وأوازها وهي: النيروز والشهناز والسلمك والحجاز والكوشت، على اختلاف في هذه التسمية فهذه تلك الست تضاعفت ثلاثة بحسب التركب فبلغت ثمانية عشر:

- المطلق هو الراست

- المعلق هو العراق

- المحمول هو الزيرفكند

- المنسرح هو اصفهان

- المزموم هو الزنكلا

- المجنب هو بُزْرَك

ثم تركبت الستة الباقية من الستة الأولى:

- الرهوي من المطلق والمعلق

- الحسيني من المحمول والمنسرح

- الماآه وأبوسليك من المزموم

- النوى والعشاق من المجنب

ثم أخذ بالتركب:

- النيروز من المطلق والمعلق لاختلاف الضرب

- الشهناز من المحمول والمنسرح

- السلمك من المزموم والمجنب

- الزركشي من المحمول والمنسرح

- الحجاز من المزموم

- الكواشت من المجنب

أما الماخوري والمحصور والمشكول فتأخر تسميته مع متأخري أوايلهم وكذلك غيرها، وتركيبها كتركيب الشاذ عند المتأخرين والله أعلم.

وفيما يلي، جدول مقارن لمختلف المصطلحات المستعملة لدى المدارس الثلاثة:

مصطلحات الطرائق

المقترنة (عند القدماء والمحدثين:

IX

–

XIII)

أ/ تشابه مباشر ب / تشابه مركب

|

الطنبوريون |

المنهجيون |

|

المنهجيون |

الطنبوريون |

المؤسسون (العوديون) |

|

مطلق + معلق |

راهوي |

|

بوسلك |

مطلق: ½1 1 |

إصبع: 3 – 6 |

|

محمول + منسرح |

حسيني |

|

نوى |

معلق: 1 ½ 1 |

إصبع: 1 – 4 – 7 |

|

مزموم |

ماآه + بوسلك |

|

عشاق راست |

محمول: 1 1 ½ 1 ¾ ¾ |

وسطى (قديمة/فارسية/زلزلية) |

|

مجنب |

نوى + عشاق |

|

عراق |

منسرح: ¾ 1 ¾ |

------- |

|

---------- |

--------- |

|

نوروز |

مزموم : ¾ ¾ 1 |

سبابة (---) |

|

مطلق + معلق |

نوروز |

|

بزرك |

مجنب: 1 1 ½ |

إصبع: 2 – 5 – 8 |

|

محمول + منسرح |

شهناز |

|

بوسلك |

محصور: ½ 1 1 |

بنصر |

|

مزموم + مجنب |

سلمك |

|

|

|

|

|

محمول + منسرح |

زركشي |

|

|

|

|

|

مزموم |

حجازي |

|

|

|

|

|

مجنب |

كواشت |

|

|

|

|

أ / تشابه مباشر ب / تشابه بالتركيب

|

الطنبوريون (المتوسطون) |

المنهجيون (المتأخرون) |

|

المنهجيون (المتأخرون) |

الطنبوريون (المتوسطون) |

|

مطلق |

راست |

|

راهوي |

مطلق + معلق |

|

معلق |

عراق |

|

حسيني |

محمول + منسرح |

|

محمول |

زرافكند |

|

ماآه + بوسلك |

مزموم |

|

منسرح |

إصبهان |

|

نوى + عشاق |

مجنب |

|

مزموم |

زنكولا |

|

-------- |

|

|

مجنب |

بُزرك |

|

نيروز |

مطلق + معلق |

|

|

|

|

شهناز |

محمول + منسرح |

|

|

|

|

سلمك |

مزموم + مجنب |

|

|

|

|

زركشي |

محمول + منسرح |

|

|

|

|

حجازي |

مزموم |

|

|

|

|

كواشت |

مجنب |

***

الخصوصيات المقامية:

المقام

من الملاحظ، أن مصطلح "مقام" (ج. مقامات) الذي حل محل الاصطلاحات [إصبع- طنين - لحن - شد - جمع] و[طريقة - بحر - دور - برده - أواز]، لم يعمّ استعماله إلا مع القرن الثامن الهجري/الرابع عشر ميلادي[29]. المتأخرون قد سموا بعض الألحان المشهورة في زمانهم "مقام (12) وبعضها أواز (7) وبعضها شعبة (24) وبعضها تركيب (30). ويوجد البعض الآخر منها لا اسم له عندهم). أما الآن فيسمون تلك الألحان بمقام فقط "... وهي في عصر اللاذقي، إحدى وتسعون دائرة حاصلة من إضافة أقسام الطبقة الثانية إلى أقسام الطبقة الأولى"[30].

هكذا، نلاحظ امتدادا لمذهب المتوسطين عند المتأخرين (بداية من العاشر هـ / السادس عشر م)، الذين توسعوا بدورهم في فروع الأصول واستخراج ما يتشعب. وهذه القائمة كما وردت لدى قدماء المنهجيين (صفي الدين) والمتأخرين منهم (اللاذقي):

|

المقامات |

الأوازات |

الشعب |

التراكيب |

|

راست |

كواشت - كواشت |

دوكاه - يكاه |

--- - سنبلة |

|

عراق |

نوروز - نوروز |

سيكاه - دوكاه |

--- - عزال |

|

أصفهان |

سلمك - سلمك |

جهاركاه - سيكاه |

--- - نهفت |

|

زيرافكند |

شهناز - شهناز |

بنجكاه - جهاركاه |

--- - نيريز صغير |

|

بزرك |

كردانية - حصار |

عشيران |

--- - نيريز كبير |

|

زنكولة |

ماية - كردانية |

نوروز عرب |

--- - هاوند صغير |

|

راهوي |

---- - ماية |

ماهور |

--- - قرجغار |

|

حسيني |

|

نوروز خارا |

--- - عجم |

|

حجازي |

|

نوروز بياتي |

--- - اصفهانك |

|

أبوسليك |

|

حصار |

--- - راحة الأرواح |

|

نوى |

|

نهفت |

--- - زوالي سه كاه |

|

عشاق |

|

عزال |

--- - زوالي اصفهان |

|

|

|

أوج |

--- - نمار |

|

|

|

نيريز |

--- - نيشابورك |

|

|

|

مبرقع |

--- - خوذي |

|

|

|

ركب |

--- - حجست |

|

|

|

صبا |

--- - زمزم |

|

|

|

همايون |

--- - همايون |

|

|

|

اصفهانك |

--- - مستعار |

|

|

|

زاولي |

--- - نكانيك |

|

|

|

بستة نكار |

--- - بنجكاه أصل |

|

|

|

نهاوند |

--- - بنجكاه زايد |

|

|

|

خوذي |

--- - محيّر |

|

|

|

محيّر |

--- - أوج |

|

|

|

|

--- - ماهور كبير |

|

|

|

|

--- - ماهور صغير |

|

|

|

|

--- - بستة نكار |

|

|

|

|

--- - عشيران |

مذاهب هذه القسمة من أصول وفروع ومركبة توسعت وتنوعت على مر العصور، مع اختلاف في هيئات الشعب والأوازات. وتوجد روايات تبلغ فيها المقامات الأساسية والفرعية ستة وثمانين (86) مقامًا، تم اختيارها من مائتين وخمسة وثلاثين (235) مقامًا. ويصل المجموع حوالي 360 مقامًا عند العرب والأتراك والفرس، بين أساسية وفرعية وفرعية مركبة (341 حسب ترتيب سليم الحلو، ص 88-133؛ المشهور منها 32 عند عرب المشرق والأتراك، دون احتساب الطبوع المغاربية). إن توليد المقامات ليس له نهاية، لكنها عمليًا تنحصر في خمسة وتسعين مقامًا، استعمل منها زمنًا طويلاً لدى الممارسين، من الثلاثين إلى الأربعين مقامًا. وتنظيمًا لهذا الكم الهائل من المقامات، اجتهد بعضهم في تصنيفها بطريقة تبسط سبل التعامل معها، من ذلك ترتيبها بحسب درجات استقرارها الأصلية؛ أو بحسب المقامات الأصلية وفصائلها، على النحو التالي[31]:

المقامات بحسب درجة ارتكازها الأصلية[32]

|

درجة الارتكاز |

المقامات |

درجة الارتكاز |

المقامات |

|

- اليكاه

- العشيران

- عجم عشيران

- العراق

- الراست |

اليكاه – شد عربان – فرحفزا – سلطان يكاه – طرز جديد – نهوفت العرب. (حسيني عشيران) – سوزدل – شوق طرب. عجم عشيران – شوق آور – شوق أفزا - عجم مرصع . العراق – (أوج) – بستة نكار - راحة الأرواح – فرحناك – أويج آرا. الراست – ماهور – ( كردان) - رهاوي – سوزدلارا – زاويل – سازكار – (زنكلاه) - دلنشين – بسنديدة - سوزناك – نهاوند – نهاوند كردي – نهاوند كبير – نهاوند مرصع – نوأثر – نكريز – بسنديدة - حجاز كار – حجاز كار كرد – زنجران – سوزناك جديد – طرزنوين. |

- الدوكاه

- السيكاه

- الجهاركاه - نوى |

بياتي – عشاق تركي – حسيني- طاهر - عرضبار – (حسيني) –محير- (قارجغار / شوري) - كلعزار – بياتين – صبا- صبا زمزمة – صبا بوسليك – قارجغار – كرد – شاهناز كردي – حجاز – حجاز عجمي – شاهناز – (بوسليك) – بوسليك جديد – (عشاق مصري) – نيشابورك – أصفهان - حصار. السيكاه – ماية – شعار – مستعار – هزام. جهاركاه – جهاركاه تركي. نوى – نوى كرد – نوى عجم – نوى بوسليك – حجاز نوى |

المقامات بحسب فصائلها[33]

|

المقام |

الفصائل |

المقام |

الفصائل |

|

- عجم

- راست

- سيكاه - هزام - عراق - نهاوند

|